- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

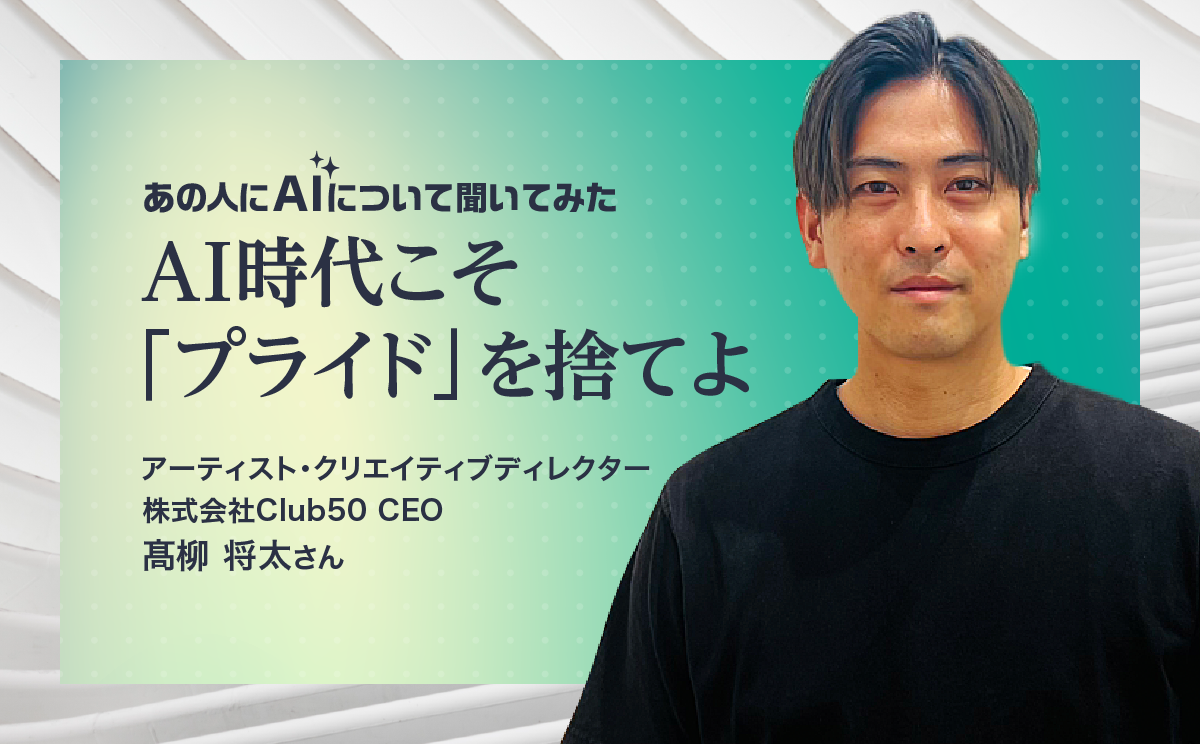

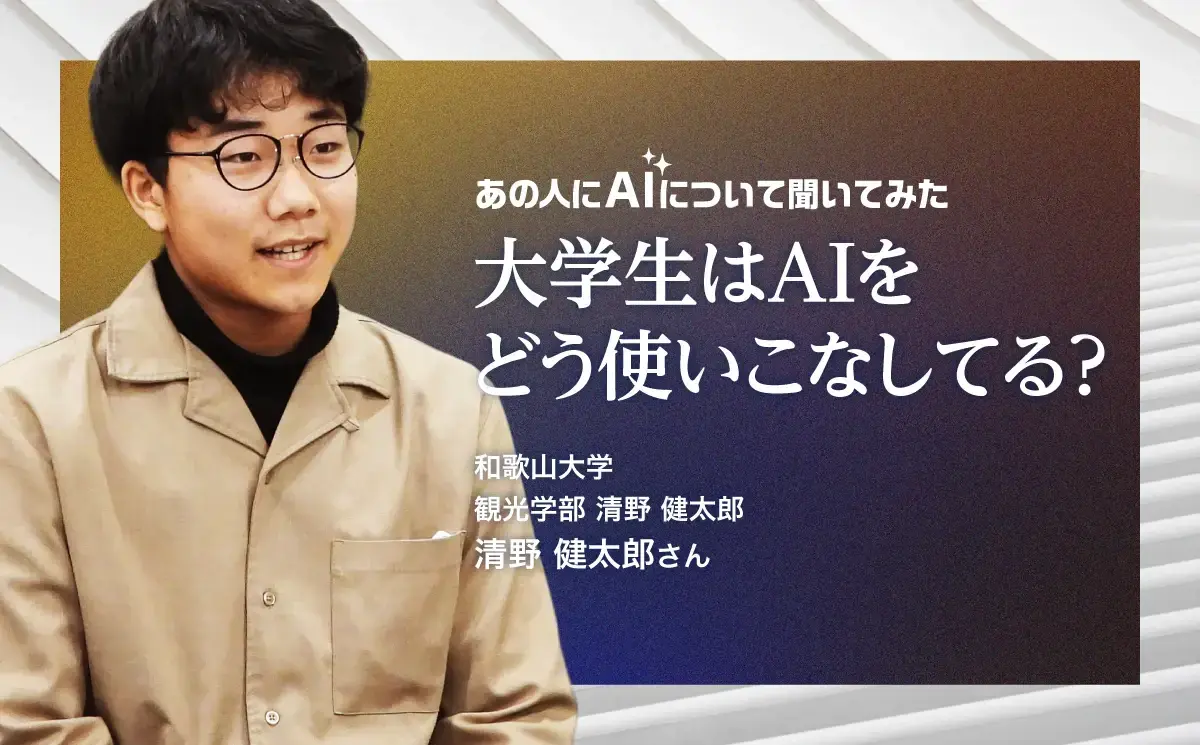

AIを仕事や生活にどう活かしているのか、さまざまな方の頭の中を覗いていく本連載。今回登場いただくのは、JapanStepコラム「NEXT GEN~原石たちの挑戦」で取材した和歌山大学 観光学部に在籍する大学2年生 清野 健太郎さんだ。大学生活や勉学などでAIを使いこなしているという清野さんにAIの進化に対する考え方と日常的な活用法を聞いた。(AI Base編集部)

お話を聞いたのは

和歌山大学 観光学部 清野 健太郎 さん

(写真提供=清野健太郎さん)

AIの自分の「強力な助手」

清野さんは近年のAIの進化を「飛躍的」という言葉にふさわしいものだと捉える。日々楽しむSNSにおいても目にするコンテンツの多くもAIが生成したものへと置き換わっていることを実感。「実在の人物の声を読み込ませるだけで、その人が話しているかのような音声が再現できますし、映像も、もはや本物のビデオと遜色がない水準に到達しています。本当に面白い時代に生まれたと思います」と目を輝かせる。

その中で清野さんは、同世代の学生と比べても「積極的にAIを活用できている自負がある」と話す。主に活用するのはChatGPTとGoogle Geminiの二つだ。現在大学で取り組むソーラーカープロジェクトの外交担当としては、英文の翻訳や文章構成、文法チェックにChatGPTを用い、グローバルとのやり取りに耐えうる精度を確保している。一方、Google Geminiは勉強での活用が中心で、レポート作成時に論理的な整合性を確認する際に欠かせない存在となっている。

AIを単なる生成ツールではなく、大学生活の日常を支える「強力な助手」として位置づける清野さん。学生生活にもはや欠かせないものとなっている。

AIを「意見生成」ではなく「思考を深める相手」に

清野さんはAIを積極的に活用する一方で、過度な依存には懸念を示す。「AIに頼りきりになると、自分の意見がなくなり、考える力が失われてしまう」と感じるという。

そのため清野さんが重視するのは、AIを「意見を生み出すもの」としてではなく「思考を広げるための相手」として使う姿勢である。例えば「自分はこう考えているが、あなたならどう考えるか」と問いかけることで、AIは思考の幅を広げ、論理的整合性の検証や多角的な視点の提示を行ってくれる。AIとのやり取りを通じて、自身の考えをさらに磨き上げていくのだ。

清野さんは、この姿勢こそがAIネイティブ世代にとっての健全な使い方であると考えている。AIを「便利な答えを出す機械」とみなすのではなく、「自分の思考を深めるための壁打ち相手」として活用する。そうすることで、主体的に学ぶ姿勢を失うことなく、AIを最大限に活かすことができる。

この考え方は、AIに不慣れなビジネスパーソンや学生にとっても示唆に富む。まずは自分の意見を持ち、その上でAIに問いかけてみる――。その積み重ねが、AIを味方にする最初の一歩となるかもしれない。

【AI活用のヒント】

・ChatGPTは実務の英文チェック、Geminiは論理検証に活用

・AIは「意見生成の道具」ではなく「壁打ちの相手」として使う

・自分の考えを持った上で問いかけ、思考を磨くことが重要

併せて読みたい

記事に登場した和歌山大学清野さんは、日本初の民間ロケット発射場を擁する和歌山県串本町を拠点に宇宙と観光を結びつけ、地域の未来を描こうと挑んでいます。若い世代ならではの視点と実践から、地域活性化と新産業創出のヒントを探ることができる本記事もぜひお読みください。

連載「NEXT GEN~原石たちの挑戦」「大学2年生が宇宙と観光で描く串本町の未来~和歌山大学 観光学部 清野 健太郎 さん」