- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

「音楽家が自立して稼げる環境を実現したい」「AIに任せられる業務はすべてAIに委託し、人にしかできない仕事に集中したい」──そう語るのは、株式会社Meta Heroesでプロジェクトマネージャーを務める小林 奈美さん。現在、無料でAIを学べるコミュニティ「AI MONDAY」を運営し、全国のビジネスパーソン向けにAIリテラシーを向上させる取り組みに熱を注ぐ。香川県小豆島で育ち、音楽活動、音楽スクール経営、ライブハウス運営、プロ音楽家の支援団体の立ち上げなど、音楽畑での経歴は多彩で異色だ。そんな小林さんが、今なぜAI事業を手掛け、力を入れているのか。その背景にある哲学と、AIを通じて描く新たな未来に追った。(文=AI Base編集部)

株式会社 Meta Heroes プロジェクトマネージャー

一般社団法人 日本音楽家支援協会 代表理事

小林 奈美さん

「音楽家が自立して稼げる環境を実現したい」「AIに任せられる業務はすべてAIに委託し、人にしかできない仕事に集中したい」──そう語るのは、株式会社Meta Heroesでプロジェクトマネージャーを務める小林 奈美さん。現在、無料でAIを学べるコミュニティ「AI MONDAY」を運営し、全国のビジネスパーソン向けにAIリテラシーを向上させる取り組みに熱を注ぐ。香川県小豆島で育ち、音楽活動、音楽スクール経営、ライブハウス運営、プロ音楽家の支援団体の立ち上げなど、音楽畑での経歴は多彩で異色だ。そんな小林さんが、今なぜAI事業を手掛け、力を入れているのか。その背景にある哲学と、AIを通じて描く新たな未来に追った。(文=AI Base編集部)

「深く考える」訓練で得たキャリアの基盤

株式会社Meta Heroesのプロジェクトマネージャーとして「AI MONDAY」の運営を担う小林 奈美さん。Meta Heroesは「ヒーローを100人作る」という松石和俊社長のビジョンのもと、個性豊かな人材が集う企業だ。小林さんもまた、音楽畑という異色の経歴をもつ一人だ。小林さんの原点は香川県小豆島での幼少期にさかのぼる。3歳からピアノを始め、「小豆島で人生を終わらせたたくない」という強い思いから、高校進学の際に単身大阪へ移り住んだ。インターネットのない時代に、タウンページを片手に「演奏の仕事をしたい」と片端から電話をかけて回ったというエピソードは、後の行動力を象徴している。

大阪での暮らしは厳しく、経済的に困窮する時期もあったが、偶然出会った支援者の力を得て音楽活動の基盤を築いた。その後、オーディションを経て事務所に所属。厳しい指導者のもとで「とにかく深く考えろ」と叩き込まれた経験は、現在の経営姿勢に直結している。演奏後に社長を探して報告するため、真冬でも数時間待ち続ける──そんな日常が「お客様の立場で考える」「言葉の重みを意識する」習慣を育んだ。小林さんは「深く考える力こそが、自分の最大の財産」と語る。この思考の訓練が、後に音楽スクール経営やAI事業推進にも通じる「問題解決の基盤」となった。

コロナ禍で痛感した音楽業界への危機感

演奏家から指導者、そして経営者へ──小林さんは、並々ならぬ努力と行動力でキャリアをアップデートしていく。自宅レッスンから始めた教室を6校まで拡大し、ライブハウス経営にも乗り出した。だがコロナ禍が音楽業界を直撃する。演奏する機会が激減し、小林さんは政府の集中ヒアリングに呼ばれ、首相官邸で当時の安倍首相や菅官房長官に対し、音楽家の窮状を訴える機会を得た。この経験が転機となったという。

翌年、プロ音楽家のキャリア支援を目的とした「一般社団法人日本音楽家支援協会」を設立。現在約5,000名の音楽家が所属する団体までに成長させた。一方で活動するなかで、小林さんは音楽業界の構造的課題を痛感したという。請求書は手書き。FAXで連絡を取る──DXがほとんど進まない現実。アメリカや欧州に比べ、日本では音楽家が職業として自立することが難しい。小林さんは「このままでは業界が衰退する」と強い危機感を抱き、AI活用こそ音楽家の未来を切り拓く鍵だと確信する。そんな折、MCを務めていたカンファレンスで出会ったのがMeta Heroesの松石社長だった。「ヒーローを100人作る」という理念に、彼女は深く共鳴する。「音楽業界にヒーローがいない」という現実を痛感していた小林さんにとって、「ヒーローを作るヒーローになる」という言葉は腹落ちするものだった。音楽が「なくてはならない存在」であることを社会に再認識させるためにも、AIの力を用いた新しい挑戦が必要だと感じ、Meta Heroesへの参画を決意した。

AI MONDAYが描く学びの新常識

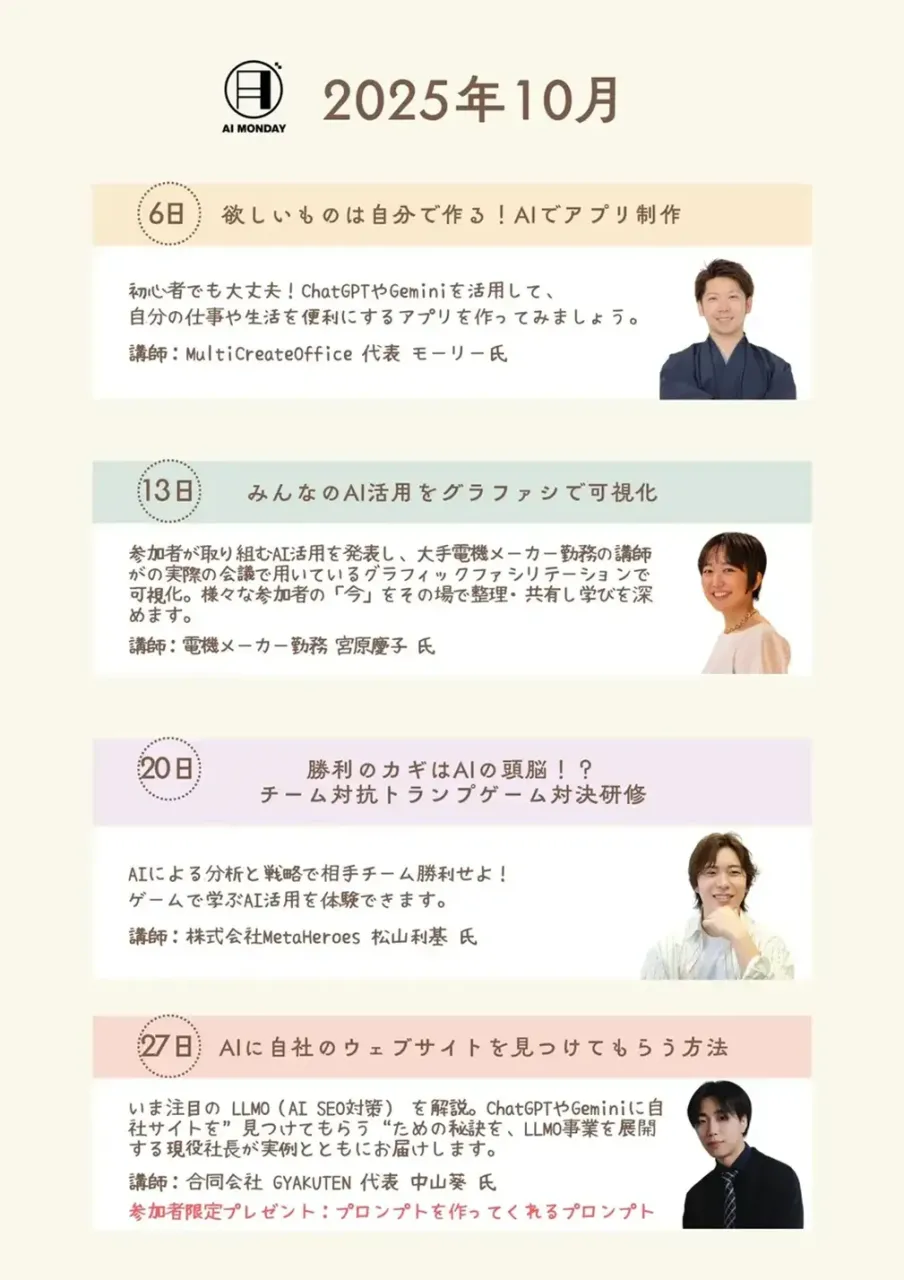

小林さんがMeta Heroesで手がける「AI MONDAY」は、毎週月曜日に開催される生成AI実践コミュニティイベントである。経営者、ビジネスパーソン、教職員、自治体関係者など多様な層が集い、AIの最新技術や実践ノウハウを学び合う場として注目を集めている。コンセプトは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」。初心者から上級者まで幅広く参加できるよう設計され、各回には「アプリ制作」「グラフィックファシリテーション」「AI×SEO戦略」「AIによる業務改善」など多彩なテーマが設定される。

子どもから大人まで最新のAI・XR・DX技術を実践的に学ぶことができる共創型の教育・体験施設「Hero Egg(ヒーローエッグ)」で開催された「AI MONDAY」の様子

子どもから大人まで最新のAI・XR・DX技術を実践的に学ぶことができる共創型の教育・体験施設「Hero Egg(ヒーローエッグ)」で開催された「AI MONDAY」の様子

「月曜を制するものは、世界を制す」を合言葉に、週の始まりにAIの可能性を掴み、実業や教育現場で即活かせる知識を得られる点が大きな特徴だ。全ての回がオンラインで開催され、参加費は無料。公式LINEからの登録で誰でも参加可能である。Meta Heroesは大阪を拠点に、DX教育施設「Hero Egg」や企業研修事業を展開しており、これまで15,000名を超える受講実績を持つ。AI MONDAYもその延長線上にあり、世代や業種を超えたネットワーク形成を促進する実践型の教育プロジェクトとして機能している。

「AI MONDAY」のコンセプトロゴ。COプロデューサーは元スクウェア・エニックス米国社長の岡田 大士郎氏だ

小林さんは、この活動に「憂鬱な月曜日(ブルーマンデー)を楽しい月曜日に変える」という思いを込める。週の始まりを新たな発見で満たすことで、AIを学ぶことを「習慣化」する仕組みだ。参加者は学ぶだけでなく、活用事例の共有やディスカッションを通じて相互に刺激を受け合う。単なるセミナーではなく、実践知を共創する場──それがAI MONDAYの真価である。

2025年10月に開催された「AI MONDAY」のプログラム

小林さんによると、アメリカ企業のAI導入率が95%に達する一方、日本は25%にとどまっているという。多くの企業が「便利だとは思うが、自社業務にどう活用できるかわからない」と課題を抱える中、AI教育の重要性は日に日に高まっている。小林さんは「実際の導入事例を参考に、自社に合った活用法を多くの選択肢から選び取る姿勢」が不可欠だと説く。「AIができることはAIに任せ、人にしかできない仕事に集中する」。これが小林さんの目指す未来だ。音楽業界においても「音大を出ても稼げない」という固定観念を変え、AIを活用して音楽家が自立して生きていける社会をつくりたい──異色のキャリアを歩んできた小林さんの挑戦は、AI活用に踏み出せずにいる多くのビジネスパーソンに、確かな道筋を与えてくれるかもしれない。

取材を終えて

「辛いと思うことはもちろんあるが辞めたいと思ったことは一度もない」。終始笑顔で前向きな言葉を話す小林さんの言葉から、取材した編集部員もとてもポジティブな気持ちを頂きました。取材するまでは「音楽業界」から「AI教育」に行きついた因果関係がイメージできませんでしたが、お話を伺うと、小林さんのキャリアが1つの線につながり、小林さんのAIに対する思いや可能性について、腹落ちしました。今後「AI MONDAY」のコミュニティとしての進化にも注目です。