- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

<こんなお困りごとをAIが解決!>

●実験データから意味のある考察を導き出すのに時間がかかる

●同じようなレポートを繰り返し作成する作業に疲弊している

●データから読み取れる重要な関係性や傾向を見逃している可能性がある

●専門的な考察や文献との比較に自信がない

●異なる視点からの解釈が思いつかず、分析が一面的になりがち

研究開発や品質管理の現場では、日々膨大な実験データと向き合い、その意味を読み解く作業に追われています。しかし、「データはあるのに、それを価値ある考察に変換する時間がない」「似たようなレポートを何度も書くのが苦痛」といった声をよく耳にします。

本記事では、ChatGPTやClaudeなどのAIを活用して、実験データの分析レポートを効率的に作成しながらも、考察の質を高める具体的な方法をご紹介します。

分析レポート作成における課題

実験データの分析レポートの作成には、以下のようなさまざまな課題が存在します。

●形式と内容のバランス:科学的正確さを保ちながらも、読みやすく理解しやすいレポートにすることは高度なスキルを要します。

特に、以下のような状況ではレポート作成の複雑さが増加するでしょう。

●チーム内で統一された品質のレポートを維持する必要がある

こうした課題に対応しながら質の高い実験データ分析レポートを作成するには、効率的かつ効果的なアプローチが求められます。

AIによる解決アプローチ

そんな時間のかかる実験データ分析の悩みを解決するために、ここからはAIを活用して、分析レポート作成を効率化しながら考察の質を高める具体的なテクニックをご紹介します。

Step 1:AI活用の準備(データの整理と適切な情報提供)

AIに質の高い考察を生成してもらうためには、適切な情報を提供することが不可欠です。以下のような要素を事前に整理しておきましょう。

●実験の目的と背景

●使用した実験方法の概要

●得られた主要なデータ

●予想されていた結果と実際の結果の差異

●これまでの関連研究や類似実験の知見

これらの情報を整理して明確に提供することで、AIはより文脈に沿った適切な考察を提供できるようになります。

ではまず、AIに対して以下のようなプロンプトを用意してみましょう。

<プロンプト例>

以下の実験データに基づいて、考察を作成してください。

【実験の背景と目的】

新規開発の酵素Xについて、異なるpH条件下での活性を調査する実験です。この酵素は食品加工プロセスへの応用が期待されており、特に酸性条件下での安定性と活性が重要です。

【実験方法】

・pH 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0の6条件で酵素活性を測定

・各条件で3回の独立した実験を実施

・基質Yの分解率を30分後に測定

【取得データ】

pH値:3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0

平均活性値(%):15, 45, 82, 95, 75, 50

標準偏差:3.2, 4.5, 5.1, 3.8, 4.2, 4.7

【予想との差異】

予想ではpH 5.0付近がピークと考えていたが、実際にはpH 6.0で最大活性を示した。また、酸性側(pH 3.0-4.0)での活性低下が予想より急激だった。

【考察に含めてほしい観点】

1. 酵素の至適pH条件についての考察

2. 酸性条件における活性低下の要因の可能性

3. 食品加工プロセスへの応用可能性と限界

4. 類似酵素との比較(一般的に食品加工用酵素はpH 4.5-5.5が至適範囲とされています)

上記のような視点を盛り込みつつ、実験の内容については皆さんが実際に取り組んでいる研究テーマや製品開発に応じてカスタマイズしてください。

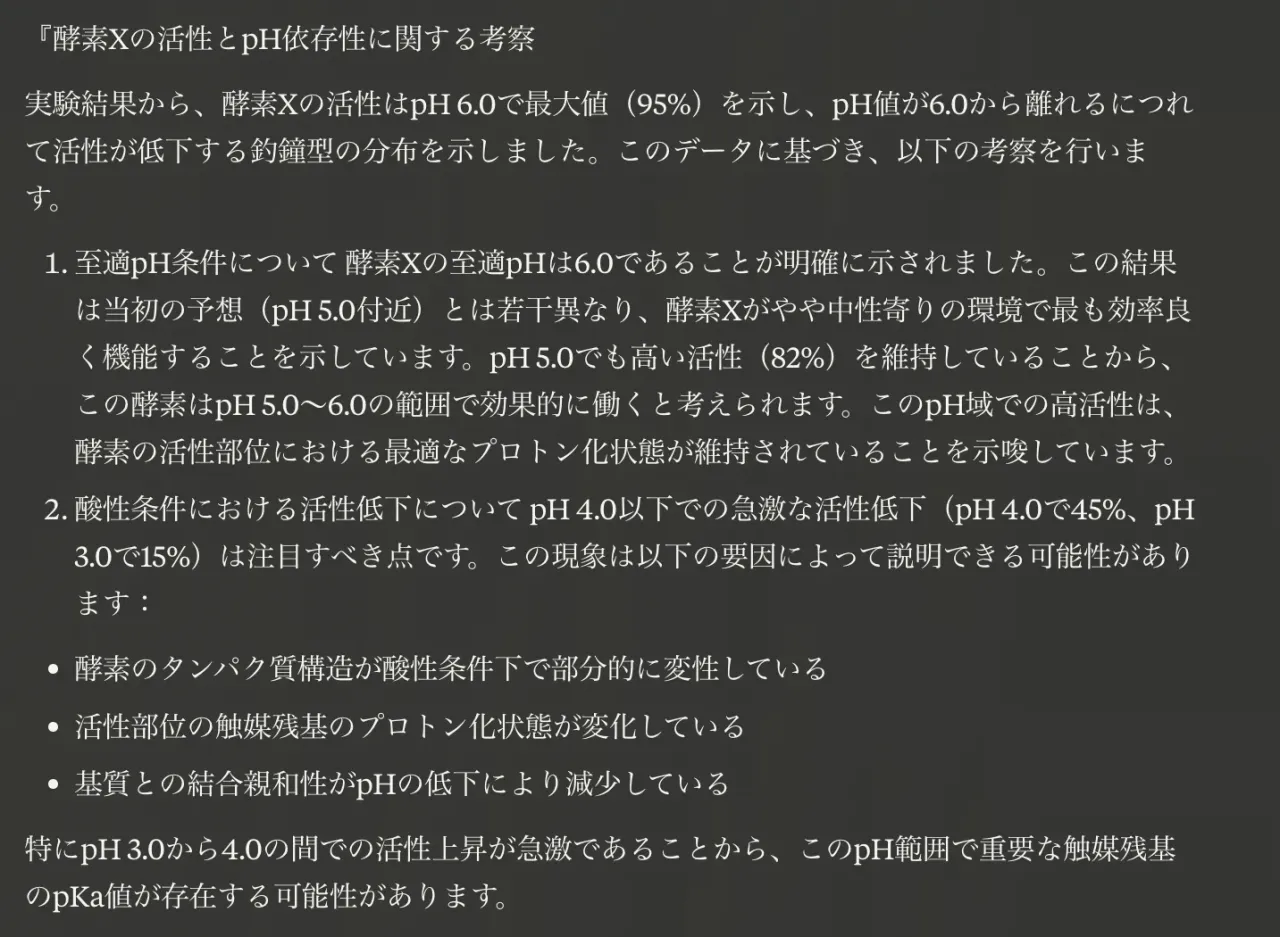

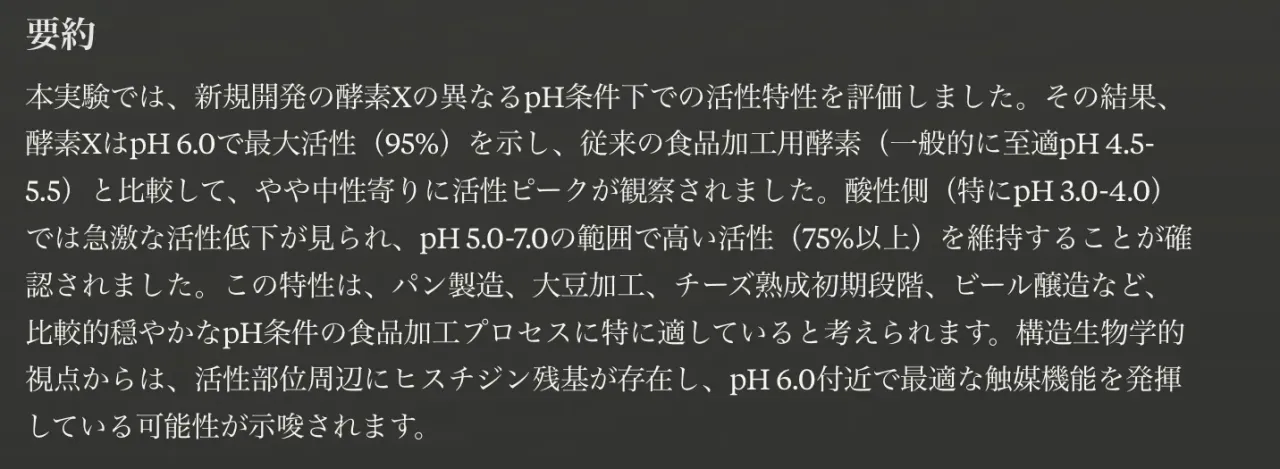

実際にAIが出力した結果の一例が以下です。

<出力結果>

このように、AIに適切な情報と目的を明確に伝えることで、単なる結果の羅列ではなく、科学的根拠に基づいた深い考察を含むレポートの土台を効率的に構築することができます。

Step 2:考察の多角的視点の強化

次に、Step1で得られた基本的な考察をさらに発展させ、多角的な視点を取り入れましょう。異なる専門分野や視点からの解釈を求めることで、より包括的で深い考察が可能になります。

この段階では、以下のようなプロンプトが効果的です。

<プロンプト例>

先ほどの酵素Xに関する考察をさらに発展させてください。以下の異なる視点からの追加考察をお願いします。

1. 構造生物学的視点

- この活性pH曲線から推測される酵素の構造的特徴

- 活性部位の可能性のあるアミノ酸残基の状態

2. 産業応用的視点

- 具体的にどのような食品加工工程に最適か

- 競合酵素製品と比較した際の市場ポジショニング

3. 実験手法の限界と今後の検証

- 現在の実験で考慮されていない要素

- 結論を強化するために必要な追加実験

4. 予想外の結果(pH 6.0がピーク)の意義

- この発見がもたらす学術的・実用的インパクト

このようなプロンプトを作成する際のコツは、「予想外の結果」に焦点を当てることです。想定と異なる実験結果は、新たな発見や洞察の宝庫となります。AIに指示する際は、単に「意義を説明して」ではなく、学術的側面(新しい知見、理論的示唆、既存理論との矛盾点など)と実用的側面(産業応用の可能性、従来製品との差別化ポイントなど)を明確に区別して尋ねましょう。

また、その発見が「なぜ」重要なのかを掘り下げるよう促すことで、表面的な解説ではなく、深い考察を引き出すことができます。

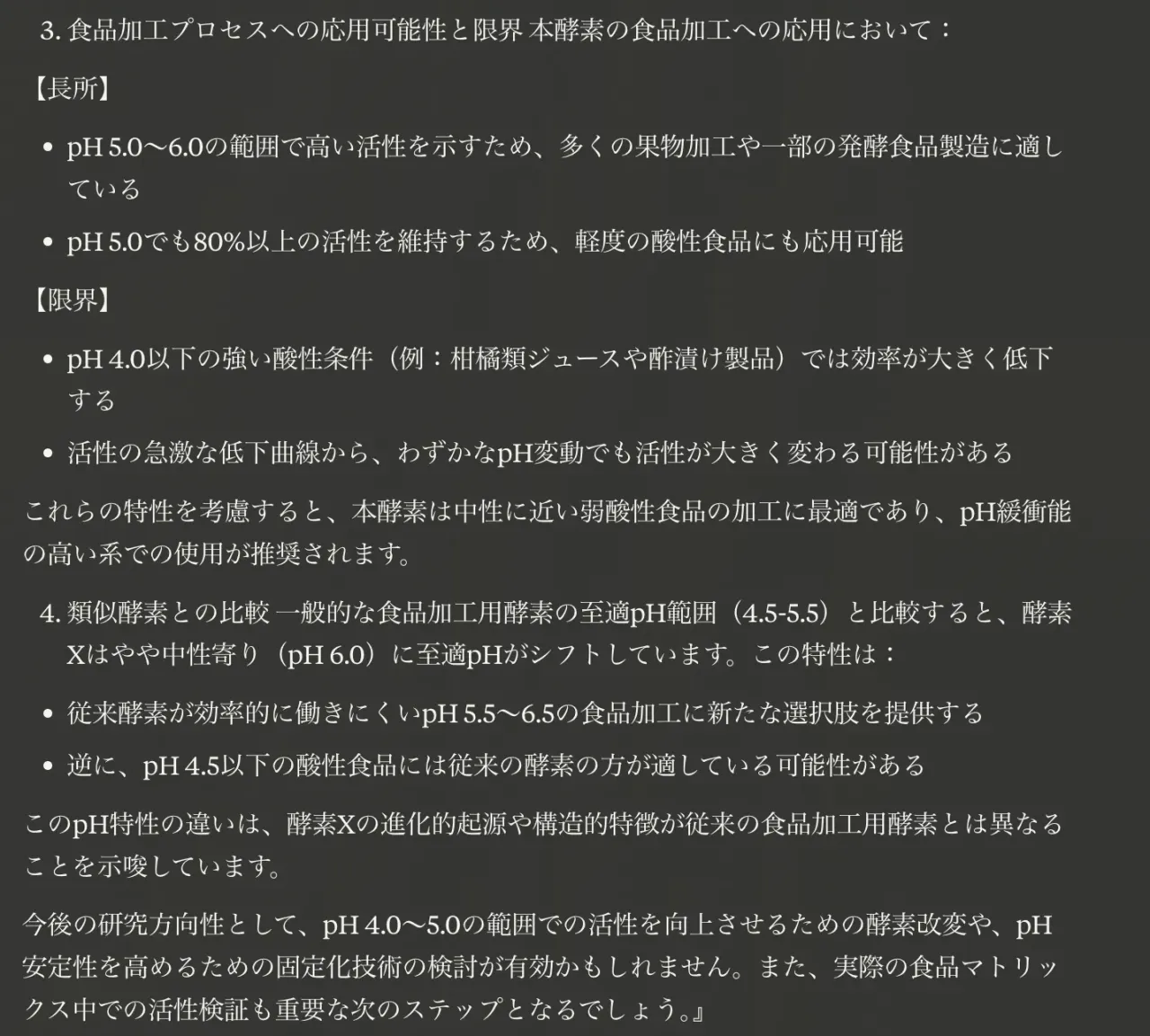

<出力結果>※内容が多いため、結果の一部を抜粋します。

このように、AIに複数の専門的視点からの考察を求めることで、自分では思いつかなかった角度からのアイデアや解釈を得ることができ、レポートの考察部分が格段に充実します。

Step 3:文献情報との統合

実験データの考察をさらに充実させるには、関連する文献情報との統合が効果的です。AIは膨大な学術情報を学習しているため、適切な指示を与えることで、最新の研究動向と自分のデータを結びつけた考察を生成できます。

以下のようなプロンプトを使用してみましょう。

<プロンプト例>

酵素Xの実験結果について、関連する科学的知見や最近の研究動向と関連付けた考察を追加してください。特に、以下の点について言及していただけると助かります。

1. 食品加工用酵素のpH活性に関する最近の研究動向

2. 酵素のpH依存性のメカニズムに関する最新の理解

3. 弱酸性〜中性条件で作用する食品加工酵素の実用例

4. この結果が示唆する今後の研究展開の可能性

なお、特定の論文名や著者名を引用する必要はありませんが、一般的に認められている事実や研究傾向についての言及をお願いします。

AIに文献情報を求める際は、特定の論文の引用よりも「一般的に認められている事実や研究傾向」を求める指示が重要です。これにより、AIは架空の引用を避けつつ、分野の一般的知見を活用して考察を充実させることができます。正確さを保ちながら有用な情報を引き出すバランスが取れる効果的なプロンプト設計のコツです。

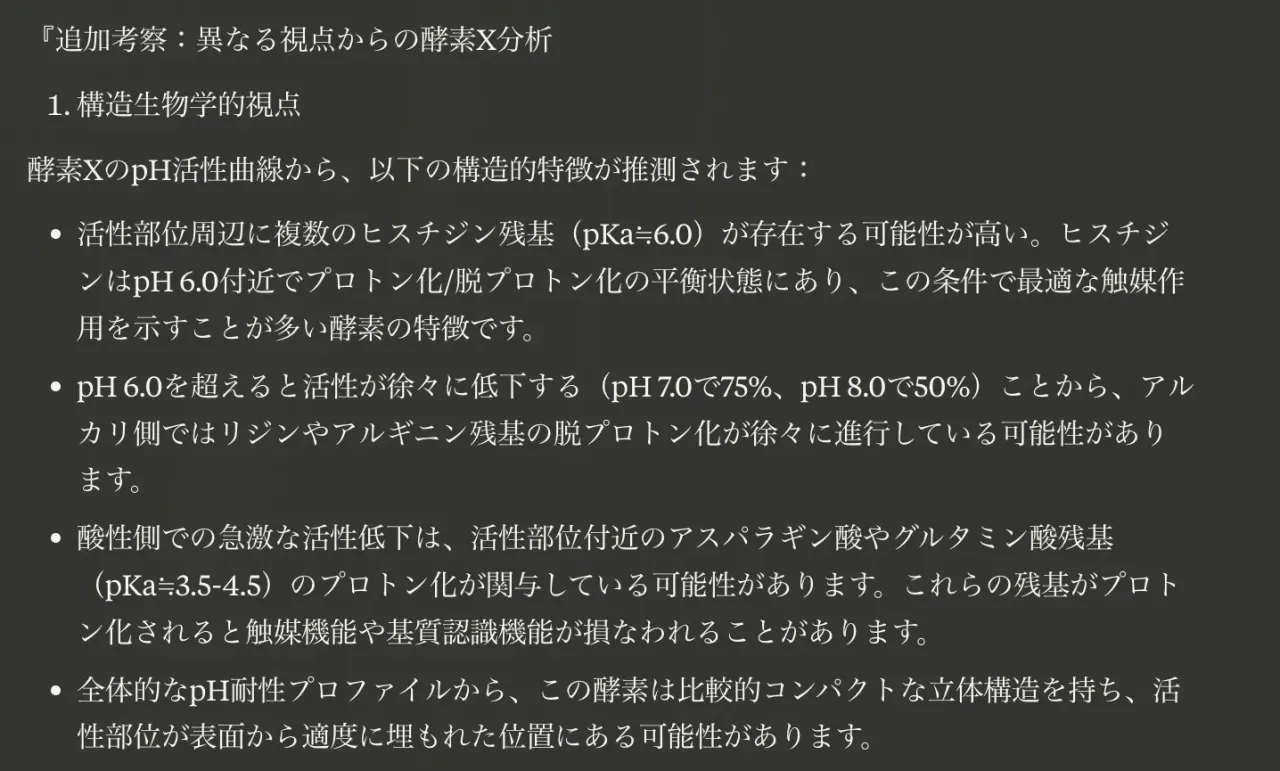

<出力結果>※内容が多いため、結果の一部を抜粋します。

このように、AIを活用して実験データと最新の研究動向を結びつけることで、単独の実験から得られる以上の価値と文脈を考察に加えることができます。

Step 4:実践的な提案とアクションプランの生成

分析データと考察をビジネス価値に変換するために、具体的なアクションプランや提案を含めましょう。これにより、科学的考察を実際の研究開発や製品開発に結びつけることができます。

以下のようなプロンプトが効果的です。

<プロンプト例>

これまでの酵素Xに関する考察に基づいて、研究開発チームや製品開発チームへの具体的な提案をまとめてください。以下の要素を含めてください。

1. 短期的アクションプラン(3カ月以内に実施すべきこと)

2. 中長期的な研究開発方針(6カ月〜1年の計画)

3. 潜在的な製品応用の優先順位付け

4. 予想される技術的障壁とその対応策

5. 競合優位性を確立するための差別化ポイント

実際のビジネス現場で使える、実践的な提案を心がけてください。

研究データを実践的な提案やアクションプランに変換する際は、短期・中長期の視点を明確に区別し、具体的な優先順位を示すよう指示することがポイントです。漠然とした提案ではなく「いつ、誰が、何を、どのように」という要素を含む実行可能な計画を求めることで、研究成果を実際のビジネス価値へと転換する橋渡しができます。

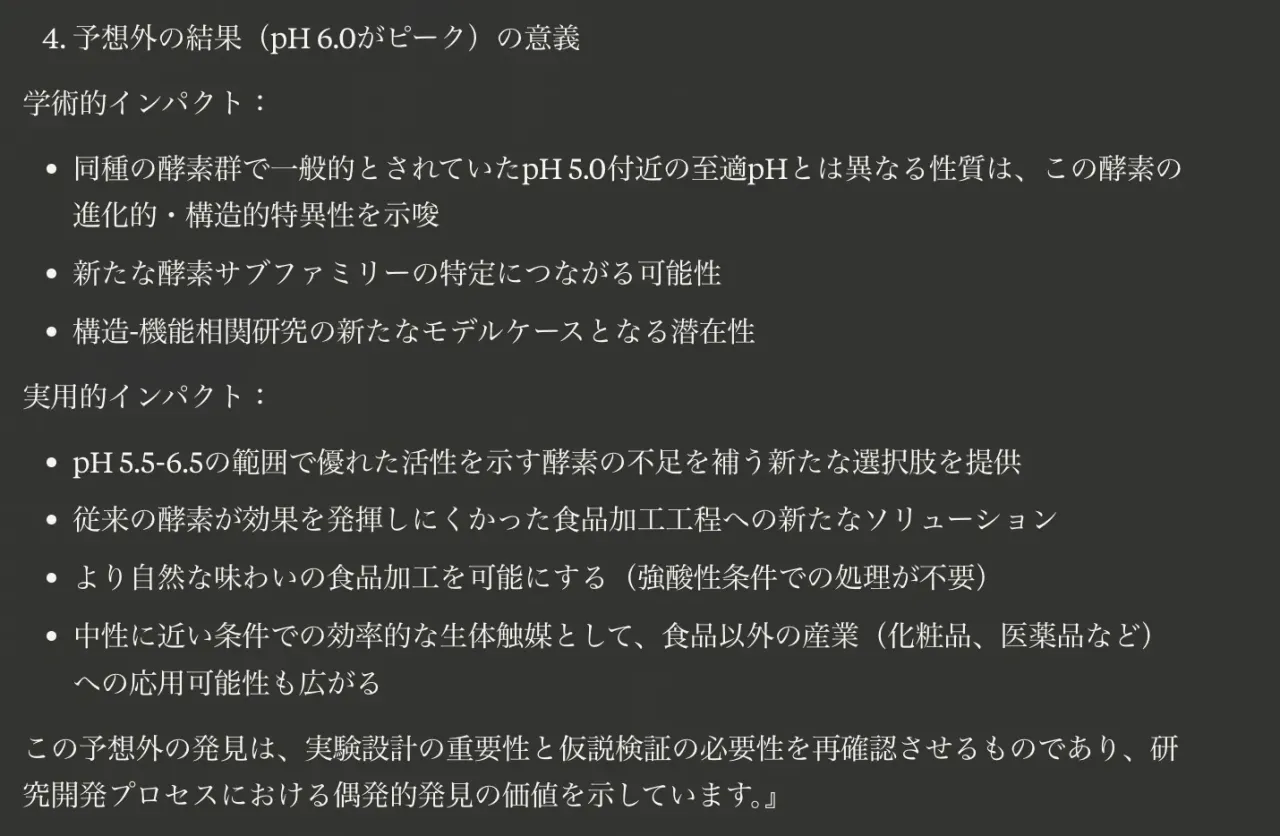

<出力結果>※内容が多いため、結果の一部を抜粋します。

このように、AIを用いてデータから具体的なアクションプランまで展開することで、研究と実務の橋渡しを効率的に行い、実験結果の実用的価値を最大化することができます。

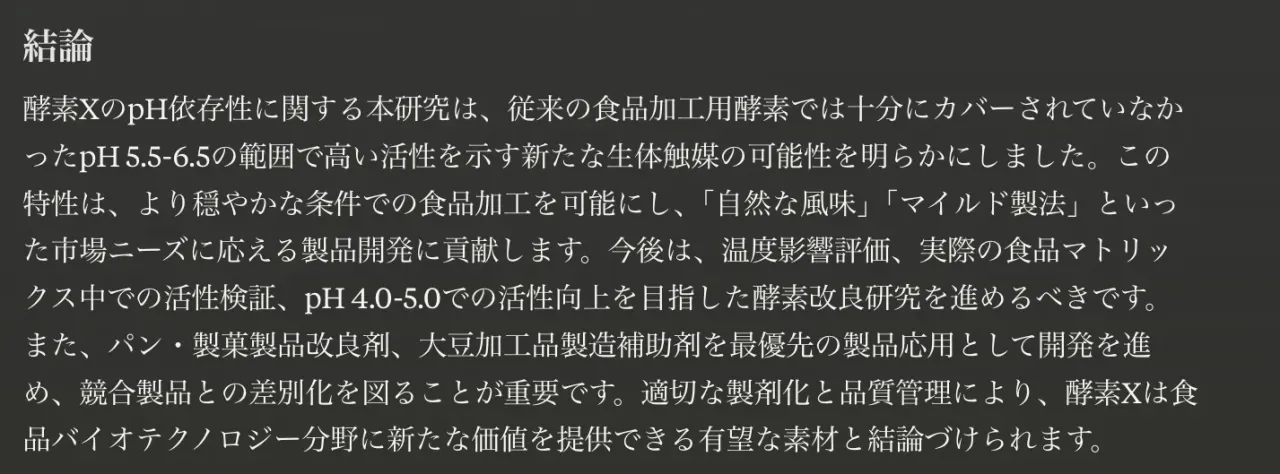

Step 5:最終レポートの整理とブラッシュアップ

最後に、これまでのAIからの出力を整理し、実際のレポートとして使用できる形に仕上げていきましょう。この段階では、以下のようなプロンプトが効果的です。

<プロンプト例>

これまでの考察をもとに、実験データ分析レポートとして整理してください。以下の構成に沿って、簡潔で読みやすいレポートにまとめてください。

1. 要約(主要な発見と意義を100-150語で)

2. 実験結果の概要

- 至適pH条件について

- 酸性・アルカリ性条件での活性低下メカニズム

- 構造的特徴の予測

4. 産業応用に関する考察

- 食品加工プロセスへの適用可能性

- 競合製品との比較

5. 今後の研究方向性

6. 結論

専門家が読んでも納得できる科学的厳密さを保ちながら、非専門家にも理解しやすい表現を心がけてください。

最終レポートをまとめる際は、AIに「専門家にも納得できる科学的厳密さ」と「非専門家にも理解しやすい表現」という、一見相反する要素のバランスを求めることが重要です。また、要約や結論部分の文字数制限を明示することで、簡潔で要点を押さえた内容を得ることができます。

<出力結果>※内容が多いため、結果の一部を抜粋します。

AIを使った分析レポート作成に関するまとめ

実験データの分析レポート作成は、研究開発の現場で多くの時間と労力を要する作業です。しかし、AIを適切に活用することで、この作業を効率化しながらも考察の質と深さを向上させることが可能になります。

本記事で紹介したテクニックを活用し、時間の節約だけでなく、多角的な視点や最新の知見を取り入れた、より価値の高い分析レポートの作成にぜひチャレンジしてみてください。日々の実験データから、より多くの意味と価値を引き出す手助けになるはずです。