- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

どの会社にも、驚異的な数字を叩き出す「スター営業」が存在する。しかし、その強さの源泉は本人の「経験」や「感覚」というブラックボックスの中にあり、組織として再現することは極めて困難だった。一人のカリスマに依存する組織は、その人物の離職や不在がそのまま経営リスクに直結する危うさを抱えている。この「属人化」という古くて新しい難問に、いま最先端の知能が切り込もうとしている。

2026年1月、営業現場におけるAI活用と属人化に関する調査結果が公表された。そこに見えるのは、AIという強力な武器を手にしながらも、それを「成果」に変換できている組織と、そうでない組織の間に横たわる決定的な断絶だ。(文=AI Base編集部)

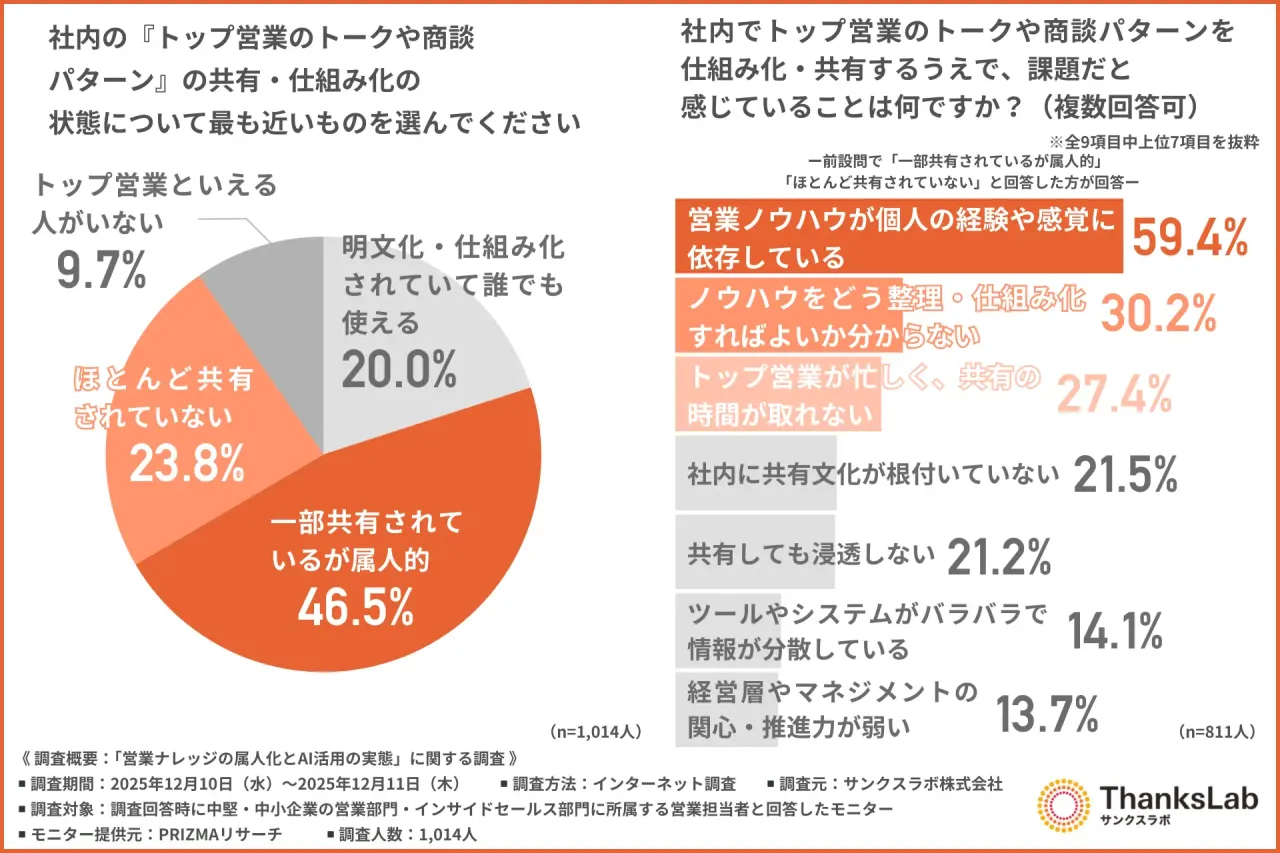

「仕組み化」できている企業はわずか“2割”

サンクスラボキャリア株式会社が実施した「営業ナレッジの属人化とAI活用の実態」に関する調査(中堅・中小企業の営業担当者1,014人対象)は、日本の営業組織が抱える課題を浮き彫りにした。まず、トップ営業のトークや商談パターンの共有状況について、「明文化・仕組み化されていて誰でも使える」と回答した人は、わずか2割にとどまった。対して、ナレッジが共有されていない、あるいは共有されていても属人的な運用にとどまっていると感じている営業担当者は、全体の約7割に上っている。

(引用元:PR TIMES )

仕組み化を阻む最大の要因は、「営業ノウハウが個人の経験や感覚に依存していること(59.4%)」だ。トップ営業がなぜ売れるのか、その「判断の呼吸」や「言葉の選び方」を言語化し、マニュアルに落とし込む作業がいかに困難であるかがうかがえる。

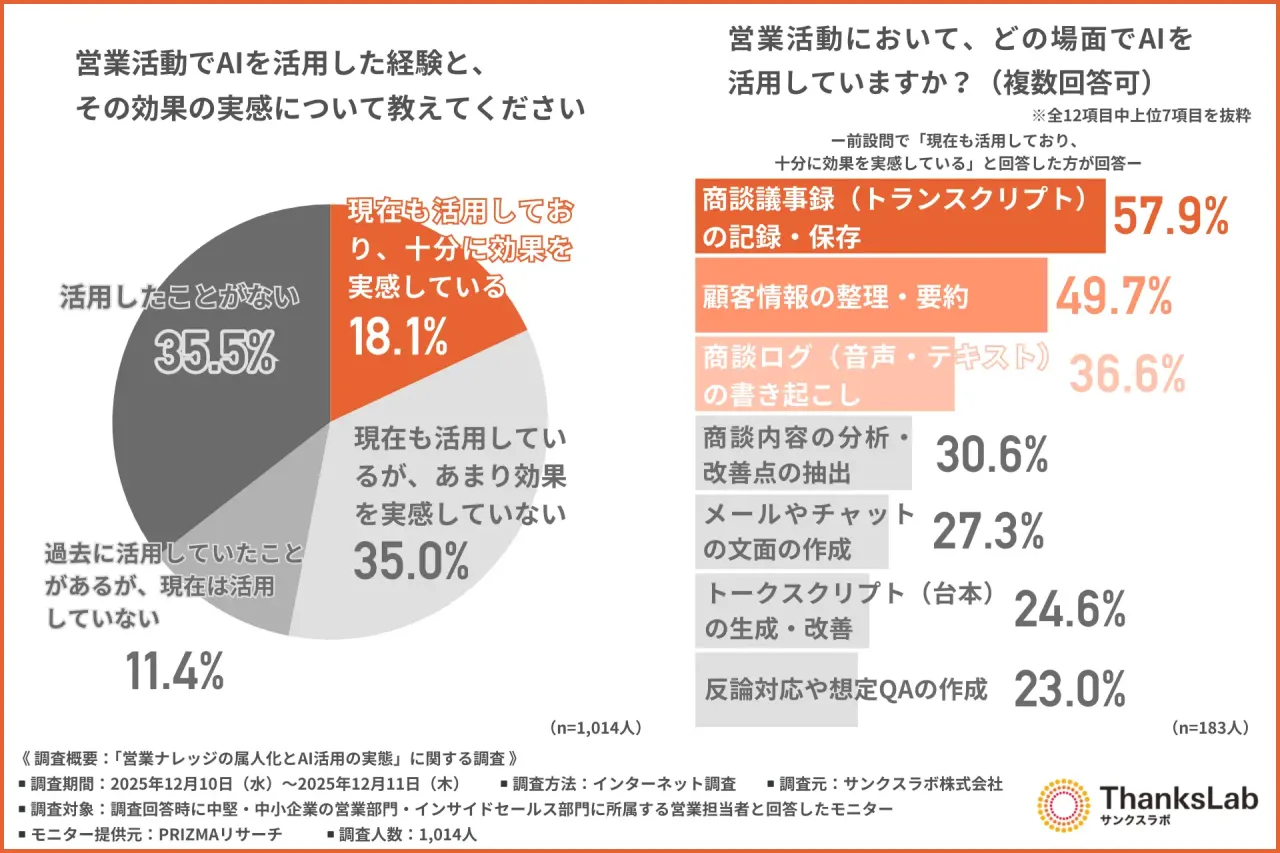

また、AIの導入状況についても興味深い事実が明らかになった。営業活動にAIを活用した経験がある層は6割を超える一方で、「十分に効果を実感している」と答えたのは全体の18.1%。導入は進んでいるものの、明確な成果に結びついているのは「5社に1社」という、いわば「2割の壁」が存在している。

(引用元:PR TIMES )

成果を実感できている企業に共通しているのは、AI活用の対象を最初から「クロージング」などの高度な判断に置かず、まずは「商談記録の自動化」や「顧客情報の整理・要約」といった基盤業務に据えている点だ。日々の商談ログをAIで構造化・デジタル化し、ナレッジ共有のための「素材」を整える。この着実なステップこそが、属人化解消に向けた前段階として機能しているようだ。

いま求められる、営業プロセスの再定義

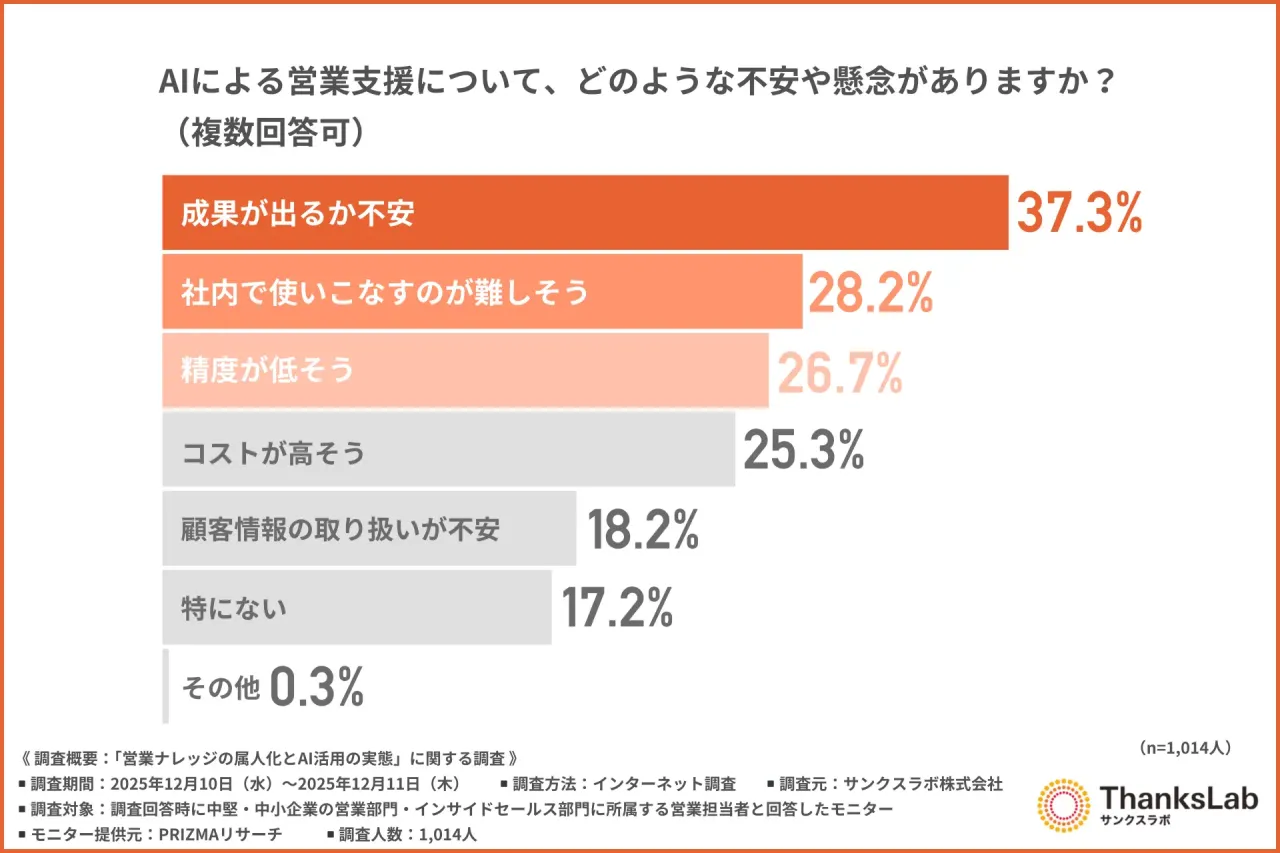

なぜ、多くの企業でAI活用が期待ほどの成果を上げられていないのか。調査結果を深掘りすると、現場が抱く不安の正体が見えてくる。AI活用における不安や懸念の1位は「成果が出るか不安」、2位は「社内で使いこなすのが難しそう」であった。これは、AIを導入すること自体が目的化してしまい、その後の「運用」や「文化への定着」にまで手が回っていない現状を示唆している。

(引用元:PR TIMES )

(引用元:PR TIMES )

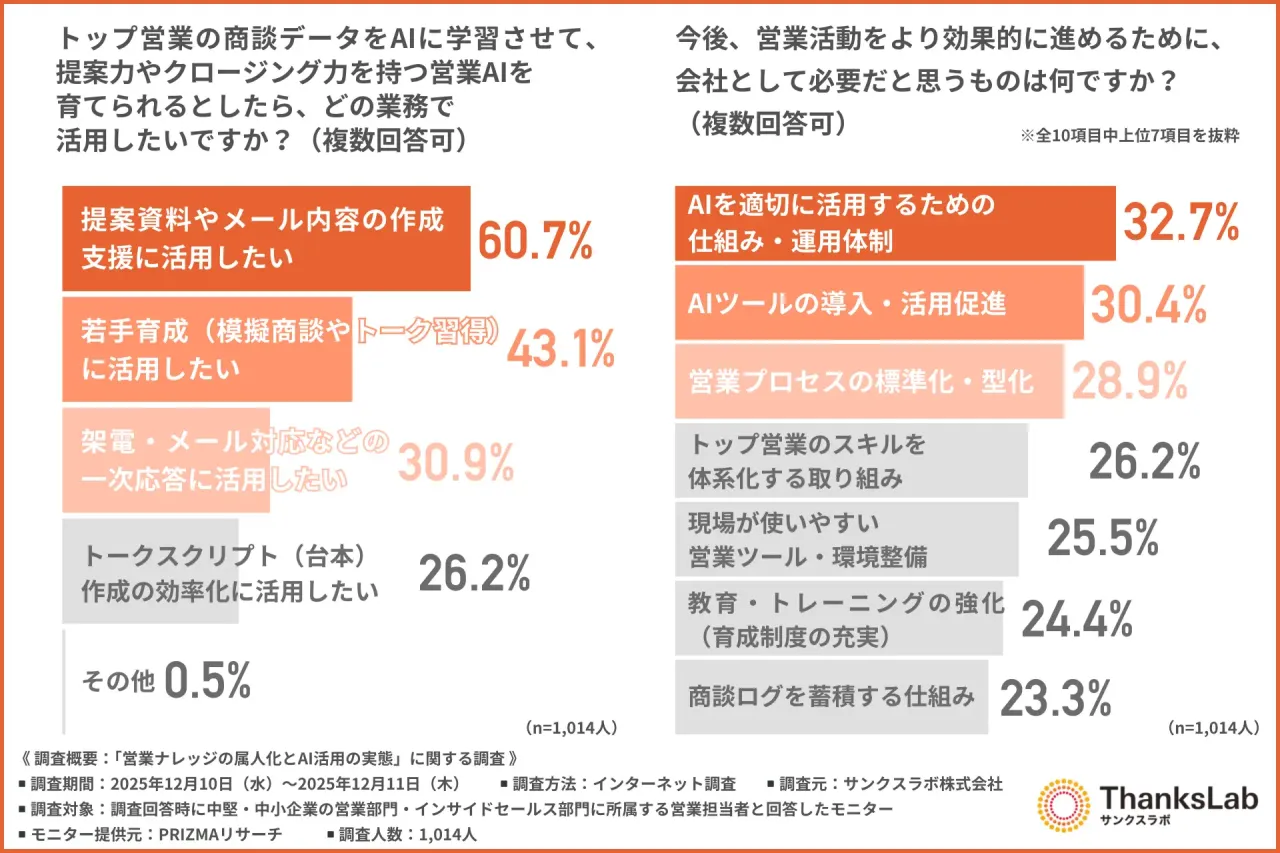

実際に「今後、会社に必要だと思うもの」の第1位には、「AIを適切に活用するための仕組み・運用体制」が挙げられている。現場が求めているのは魔法のような新機能ではなく、AIという道具を誰が、いつ、どのように使い、それがどう評価に繋がるのかという「ルールの整備」なのだ。

今後期待されるのは、AIによる「暗黙知の形式知化」だ。調査では、約6割の回答者が「トップ営業の商談データを学習したAIによる提案資料やメールの作成支援」を希望している。

(引用元:PR TIMES )

これは、トップ層の思考プロセスをAIというフィルターを通して抽出し、全社員に配備する「営業の民主化」への欲求と言える。スター営業の成功パターンをAIが模倣し、それを若手や中堅層の武器として還元する。これが実現すれば、組織としての最低ラインは劇的に引き上げられるだろう。

2026年、営業組織におけるAI活用は、単なる「事務の効率化」から「戦略の標準化」へとフェーズを変えていく。特定の「あの人」がいなければ回らない組織から、AIを介して全員がトップ層の知恵にアクセスできる組織へ。高性能なツールを選ぶ前に、現場のデータをどう資産化し、どう使い続けるかという「運用のデザイン」を描き切った組織だけが、属人化の呪縛を解き放ち、持続的な成長を手にするはずだ。