- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

生成AIの普及は、広告クリエイティブの制作プロセスに革命をもたらした。、かつては専門的なスキルやコストが必要だった画像やコピーライティングを、誰もが瞬時に生成できる時代となっている。しかし、その「効率化」の恩恵の裏側で、受け手である消費者は静かな拒否反応を示し始めている。「この画像、指の形がおかしい」「この文章、本当に体験した言葉なのだろうか」。画面の向こう側に漂う微細な「不自然さ」に対し、人々はかつてないほど敏感になり始めているのだ。

2026年1月、ある意識調査の結果が公表された。そこには、技術の進化と反比例するように高まる、生活者の警戒心が浮き彫りになっていた。AIが日常のツールとして浸透した今だからこそ、改めて問われる「信頼」の行方について考える。(文=AI Base編集部)

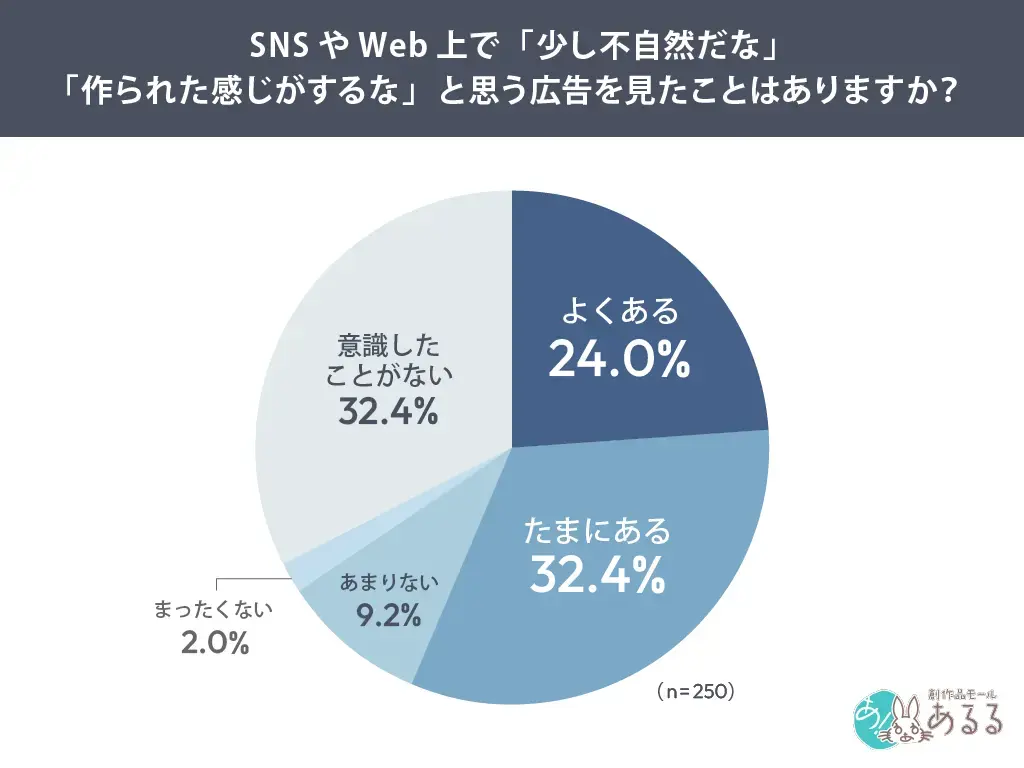

(記事内調査結果・画像 引用元:「創作品モールあるる」様)

「きれいな嘘」を見抜く消費者の眼

今回、興味深いデータを発表したのは、株式会社システムリサーチが運営するECサイト「創作品モールあるる」だ。ここでは全国各地の老舗店舗や職人・作家の創作品(ハンドメイド、オーダーメイドなど)を集めた、買い物促進型のオンラインモールとして運営されている。商品そのものだけでなく、「誰から買うか」を重視し、ショップや職人の背景・想い・ストーリーを丁寧に伝えることを特徴としている。「AIっぽさ」ではなく人の温かみを大事にするサイトだ。

同社は全国の20代から50代の男女を対象に、AI広告に対する意識調査を実施した。その結果は、生成AI活用に邁進する企業のマーケティング担当者にとって、冷や水を浴びせるような内容を含んでいた。

調査によれば、回答者の約5割が、これまでに「違和感のある広告」を目にしたことがあると回答している。

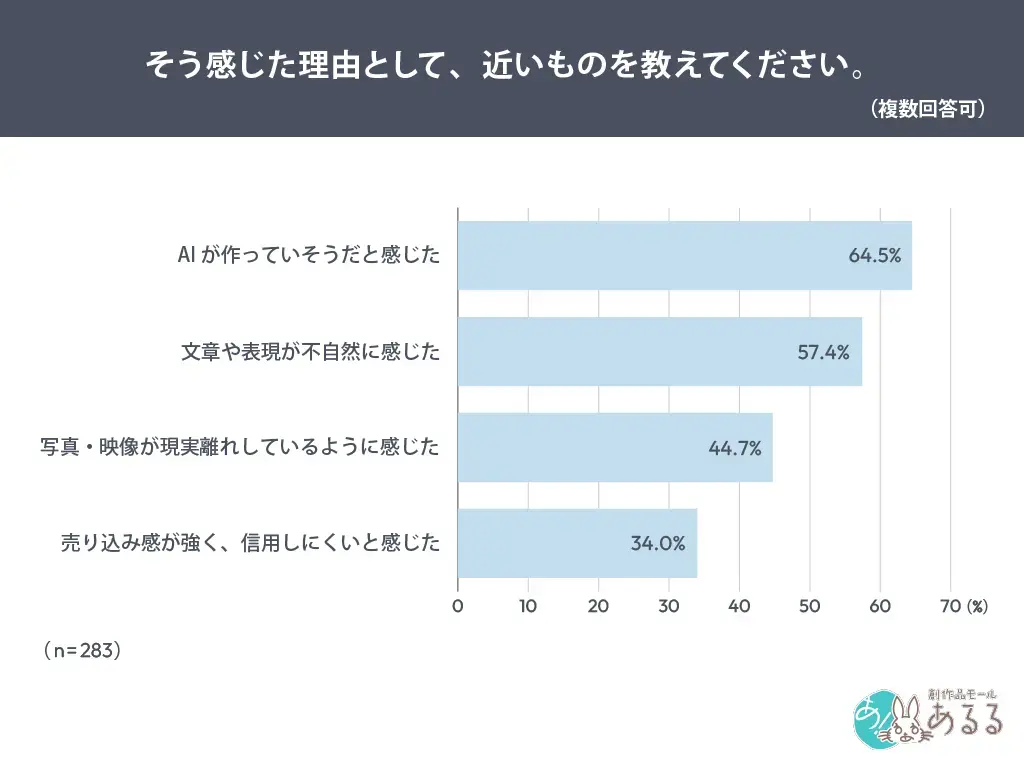

さらに注目すべきは、その違和感の正体だ。約6割の人が、その理由として「AIが作っていそうだと感じた」「文章や表現が不自然に感じた」ことを挙げている。つまり、消費者はすでに、AIによって生成されたクリエイティブ特有の「AIっぽさ」――過度に整った肌の質感や、文脈の通じない不自然な構図、あるいは熱量の感じられない空虚な美辞麗句――を、直感的に識別し始めているのである。

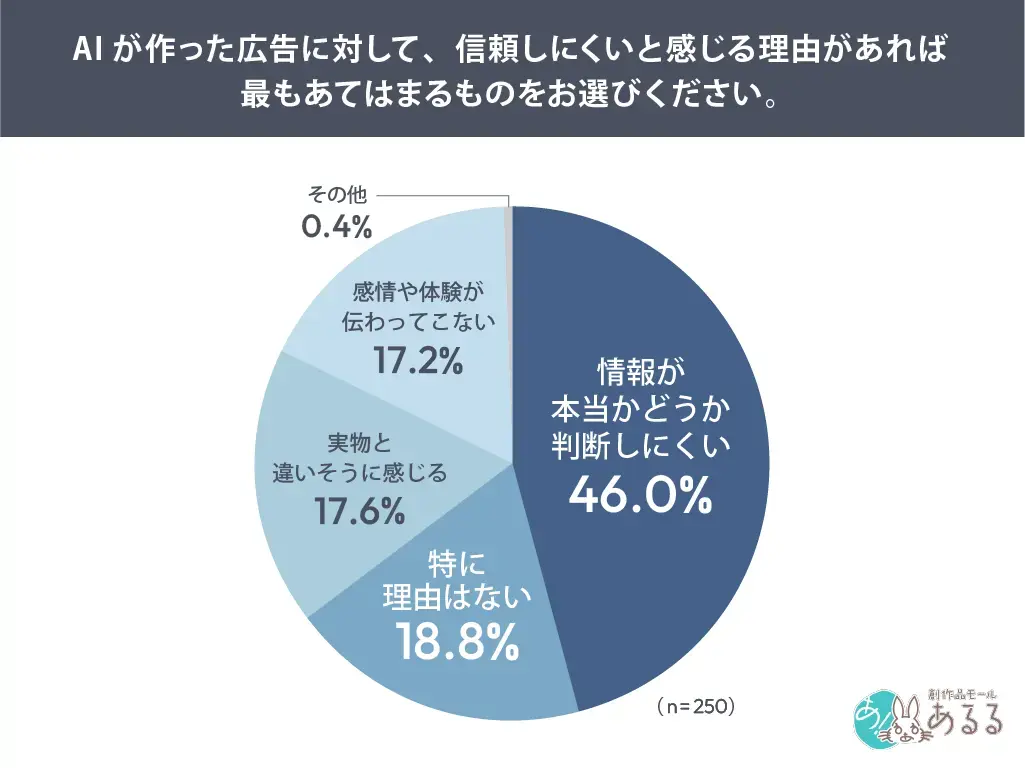

そして、この「AIっぽさ」は単なる好みの問題にとどまらず、ブランドへの信頼そのものを損なう要因となっている。調査では、約4割の人が「AIが作った広告は信頼しにくい」と回答した。その最大の理由は「情報の真偽が判断しにくい」ことだ。

AIは確率的に「もっともらしい」回答を出力することに長けているが、そこに事実の裏付けがあるとは限らない。いわゆる「ハルシネーション」と呼ばれる現象への懸念から、消費者はAIが生成した広告に対し、「これは実在しない商品のイメージなのではないか」「嘘の体験談なのではないか」という疑念を抱いていることが浮き彫りになった。

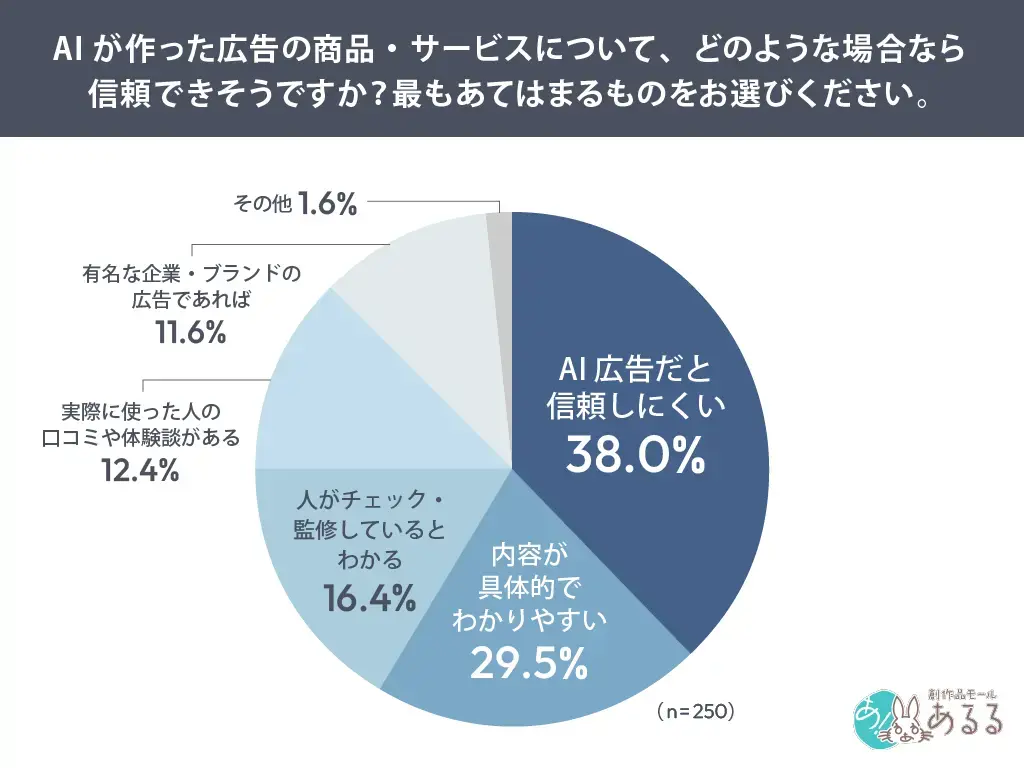

一方で、信頼を取り戻すための条件も明らかになっている。「人がチェック・監修していると分かる」「内容が具体的で分かりやすい」「実際に使った人の体験や口コミがある」といった要素があれば、信頼できると答える層も一定数存在した。これは、消費者が「AIという技術そのもの」を否定しているのではなく、AIによって「人の顔が見えなくなること」や「責任の所在が曖昧になること」への警戒心があることを示唆している。

一方で、信頼を取り戻すための条件も明らかになっている。「人がチェック・監修していると分かる」「内容が具体的で分かりやすい」「実際に使った人の体験や口コミがある」といった要素があれば、信頼できると答える層も一定数存在した。これは、消費者が「AIという技術そのもの」を否定しているのではなく、AIによって「人の顔が見えなくなること」や「責任の所在が曖昧になること」への警戒心があることを示唆している。

「人間証明」が最大の付加価値になる時代

この調査結果は、コンテンツが無限に量産できる時代における「価値の転換」だ。かつて、高品質な写真や洗練された文章は、それ自体が高い価値を持っていた。プロのカメラマンやライターの手によるクリエイティブは、企業の信頼性を象徴するものだったからだ。

しかし、生成AIの登場により、「きれいな画像」や「整った文章」の供給コストは限りなくゼロに近づいた。経済学の原則に従えば、供給が過剰になれば価格(価値)は下落する。今や単に美しいだけのクリエイティブは、消費者の目を引くどころか、「またAIか」というスルー対象、あるいは「手抜き」というネガティブな印象すら与えかねないリスク要因となりつつある。

逆説的だが、AIが普及すればするほど相対的に価値を高めているのが「人間の介在」だ。汗をかいて取材した一次情報、作り手の顔が見える不格好だが熱のこもったメッセージ、そして責任を持って届けようとする姿勢。これらはAIには生成できない、人間だけの特権である。

今後、企業のマーケティング活動において重要になるのは、AIを隠れて使うことでも、AIであることを誇示することでもなく、「人間がループの中にいる(Human-in-the-loop)」ことをいかに証明できるか、という点だろう。「このコンテンツはAIが効率的に作りましたが、その中身の真実性と熱量は、私たち人間が保証しています」という姿勢こそが、不信の時代における唯一の解となり得る。

もちろん、これはAIの活用を否定するものではない。膨大なデータを分析し、アイデアの種を出し、単純作業を自動化する上で、AIは依然として強力なパートナーだ。しかし、最終的なアウトプットの品質を担保し、そこに「魂」を吹き込む工程までAIに丸投げしてしまえば、それはもはや広告ではなく、ただのデジタルゴミになり下がる。

「創作品モールあるる」のような、作り手の顔が見えるプラットフォームがこうした調査を行ったこと自体も象徴的だ。効率化の波に抗うように、「誰から買うか」「誰が作ったか」という極めてアナログな価値基準が、最先端のAI時代において再び王道となろうとしている。私たちは今、技術の進化により、一周回って「人間のリアル」が最強のコンテンツになる時代の入り口に立っているのかもしれない。