- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

<こんなお困りごとをAIが解決!>

●勤怠データの分析に毎月何時間も費やしている

●残業や休暇取得のパターンを把握できず、働き方改革が進まない

●部署ごとの勤怠状況を比較するのに手間がかかる

●「数字は見ているけど、どう改善すればいいかわからない」状態になっている

多くの企業が働き方改革を推進する中で、勤怠データの分析は重要な課題となっています。しかし、「データはあるのに活用できていない」「分析に時間がかかりすぎて、対策が後手に回る」といった悩みを抱えている企業は少なくないようです。

本記事では、ChatGPTを活用して勤怠データの分析を効率化し、働き方の課題を素早く可視化する具体的な方法をご紹介します。

勤怠データ分析の「見えない負担」

はじめに、一般的な勤怠データ分析の流れと、そこに潜む問題点を見てみましょう。

1.データの収集と整理(30分〜1時間):勤怠システムからデータをエクスポートし、分析しやすい形に整える

2.基本指標の算出(30分〜1時間):残業時間や休暇取得率など、基本的な指標を計算する

3.部署間・個人間の比較(1〜2時間):さまざまな切り口でデータを比較し、問題点を探る

4.報告資料の作成(1〜2時間):分析結果を分かりやすくまとめ、対策案を考える

このように、月に1回の分析でも合計3〜6時間もの時間がかかります。特に以下のような状況では、さらに時間がかかることもあります。

●複数の勤怠システムを使用している

●事業所や部署が多く、比較分析が複雑

●季節変動や特定業務のピーク時期との相関分析が必要

●働き方改革の効果測定として詳細な分析が求められる

このように、勤怠データの分析は多くの企業で「見えない負担」となっているのです。

ChatGPTによる解決アプローチ

そんな時間のかかる勤怠データ分析の悩みを解決するために、ここからはChatGPTを活用して、分析作業を効率化する具体的なテクニックをご紹介します。

Step 1:分析テンプレートの作成

勤怠データ分析を効率化する上で最も重要なのは、分析の「型」を決めることです。テンプレートを先に用意しておくことで、以下のようなメリットが生まれます。

●分析時の思考時間を大幅に削減

●毎月の比較が容易になり、トレンドが把握しやすくなる

●チーム内での共有・引き継ぎがスムーズに

●経営層への報告に一貫性が生まれ、理解されやすくなる

特に、複数の事業所や部署を持つ企業では、同じ指標で比較できるテンプレートを最初に整理しておくことで、月次の分析がスムーズになります。

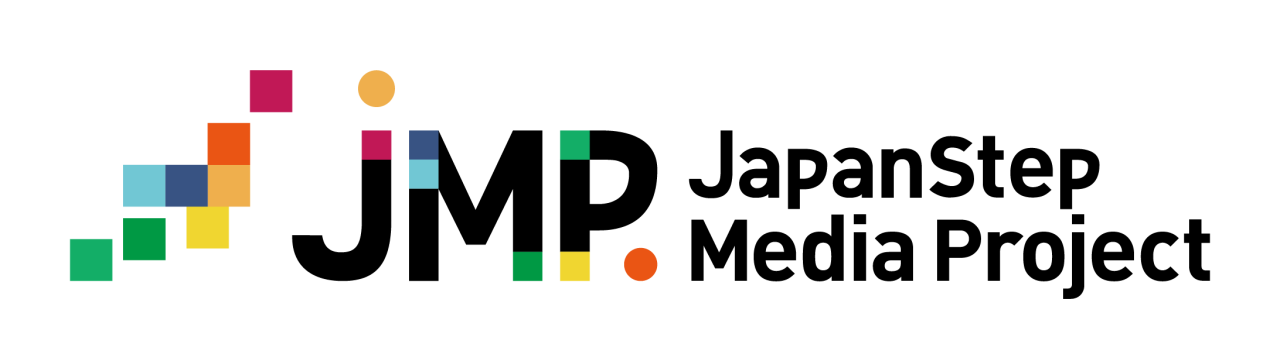

では、実際のテンプレートを作成しましょう。以下のようなプロンプトをChatGPTに打ち込みます。

<プロンプト>

以下の条件で、勤怠データ分析のためのエクセルテンプレートを設計してください。

分析目的:

・部署ごとの残業時間の比較

・休暇取得率の推移

・働き方の課題点の洗い出し

含めるべき指標:

・平均残業時間(部署別/個人別)

・休暇取得率(部署別/個人別)

・残業時間の分布(20時間未満、20〜45時間、45時間以上など)

・平日22時以降の退社回数

・休日出勤の回数

分析に必要なピボットテーブルの種類と設定も提案してください。また、経営層に報告する際のダッシュボードの構成案も示してください。

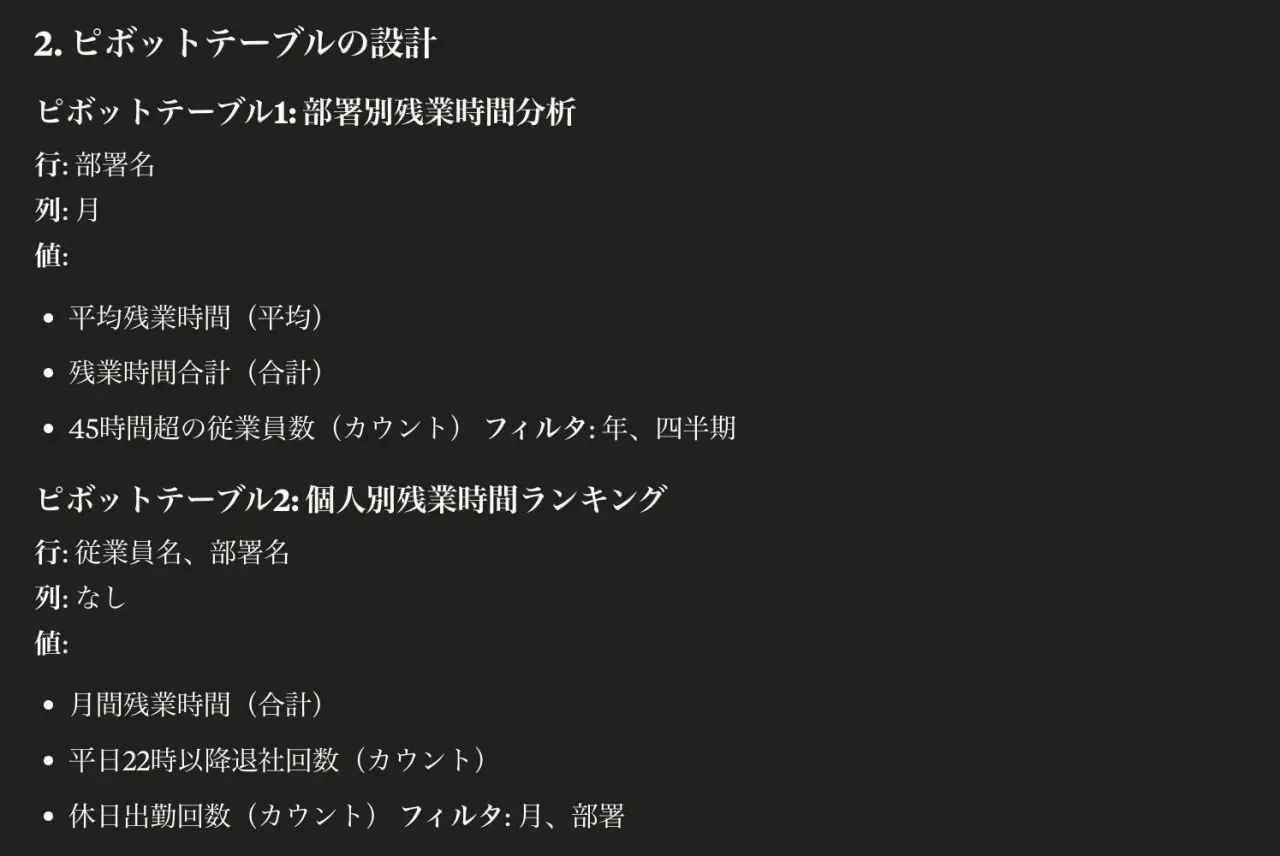

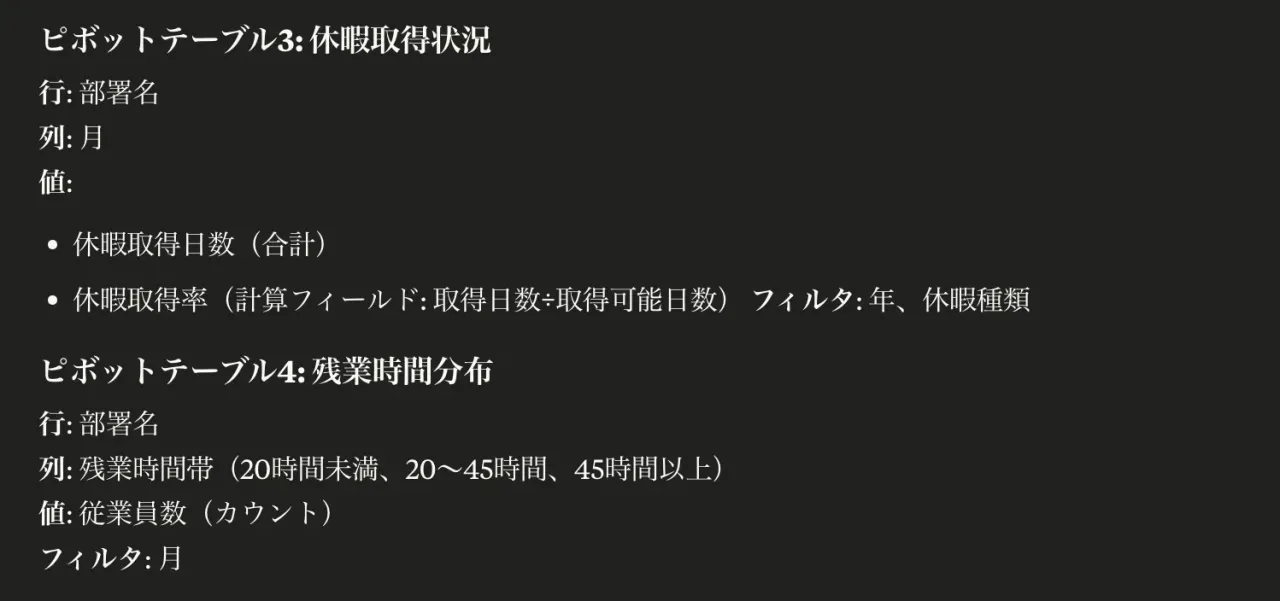

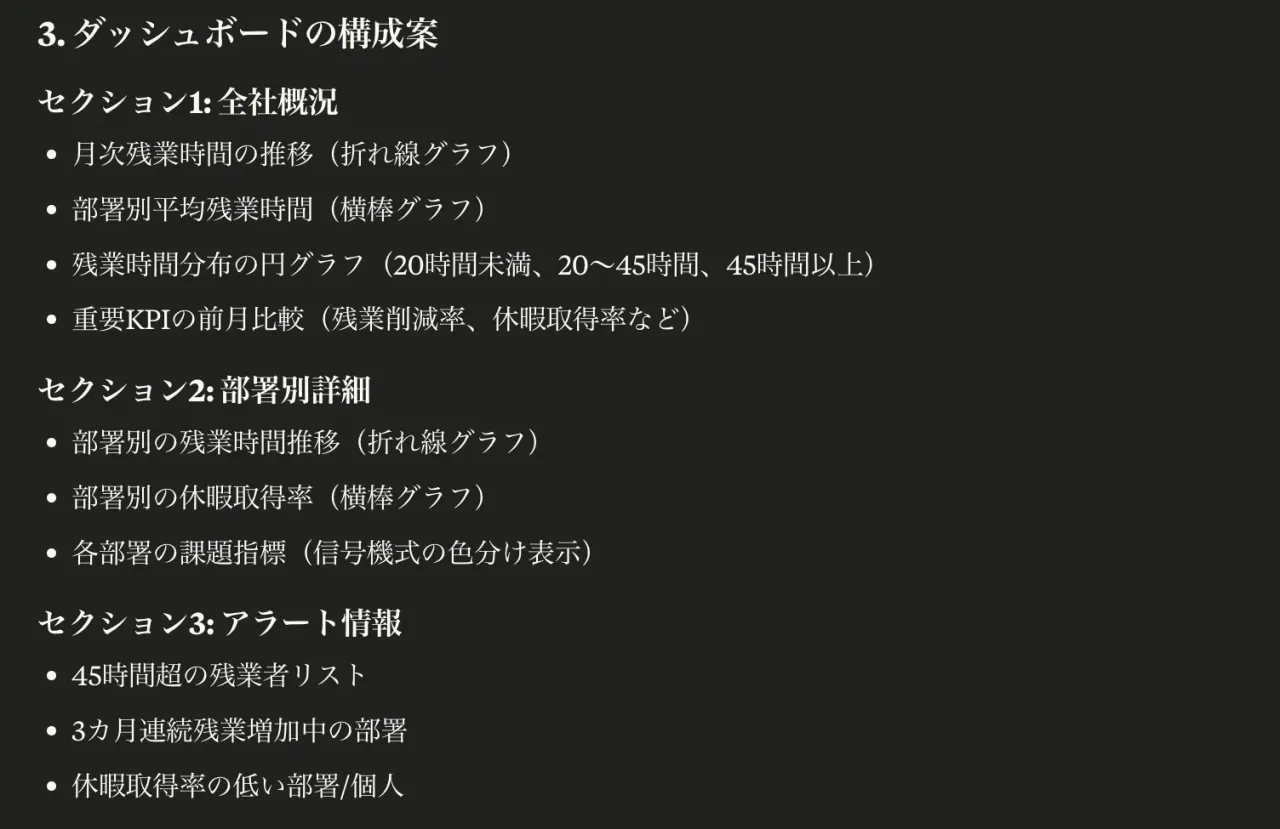

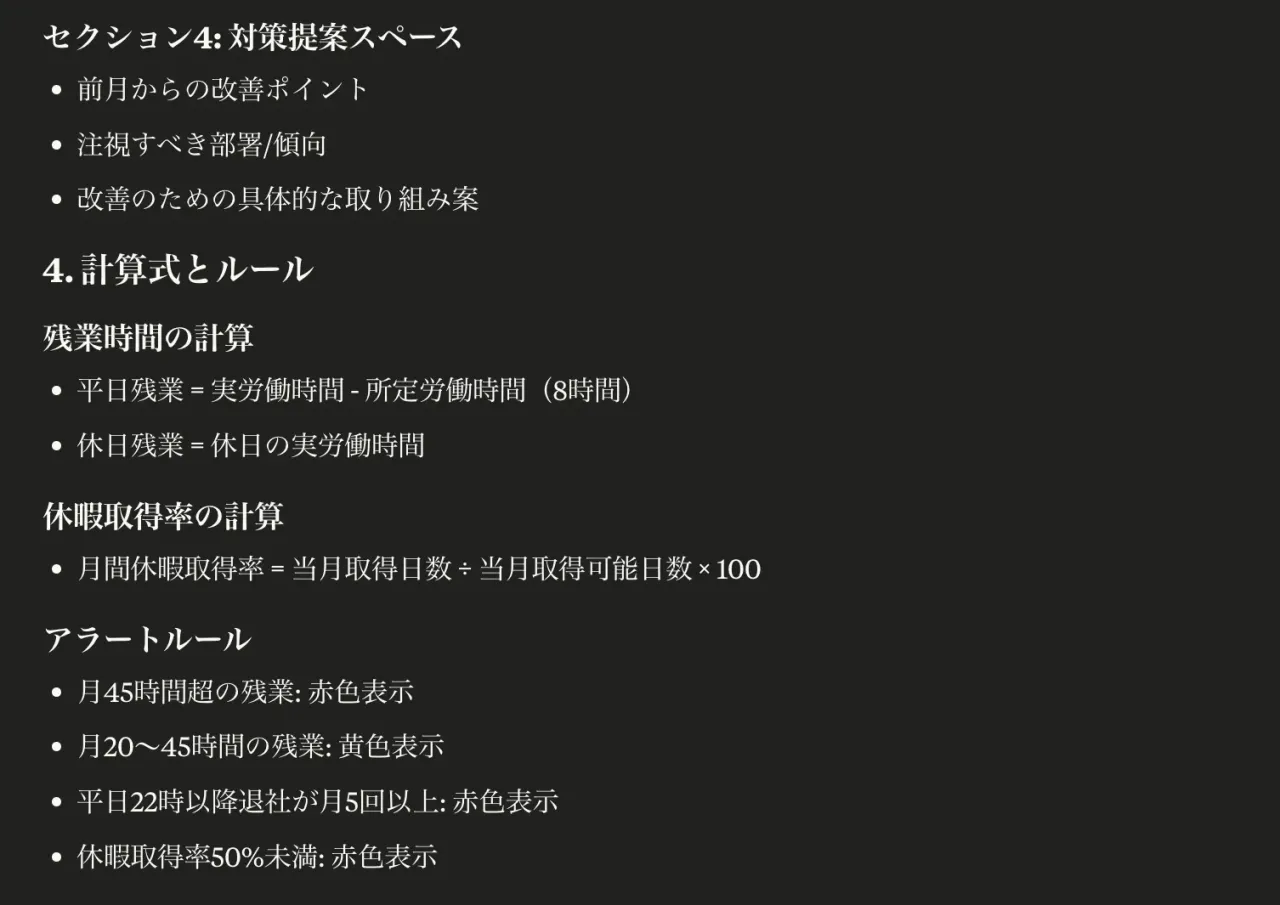

実際に、ChatGPTが出力した結果の一例が以下です。

<出力結果>

Step 2:データ分析のためのプロンプト設計

勤怠データをChatGPTで分析する際に重要なのは、具体的で明確なプロンプト設計です。以下のポイントを押さえることで、より精度の高い分析が可能になります。

●具体的な質問形式:「どの部署の残業が多いか」ではなく「部署別の平均残業時間を比較し、全社平均より20%以上高い部署を特定してください」のように具体的に

●データの構造説明:列名や値の意味を明確に伝える

●分析の視点指定:単なる集計ではなく、「働き方改革の視点から」など目的を明確に

●出力フォーマット指定:表形式か、グラフの説明か、問題点のリストアップかなど

それでは、実際のプロンプト例を見てみましょう。以下は、月次の勤怠データを分析するためのプロンプトです。

<プロンプト>

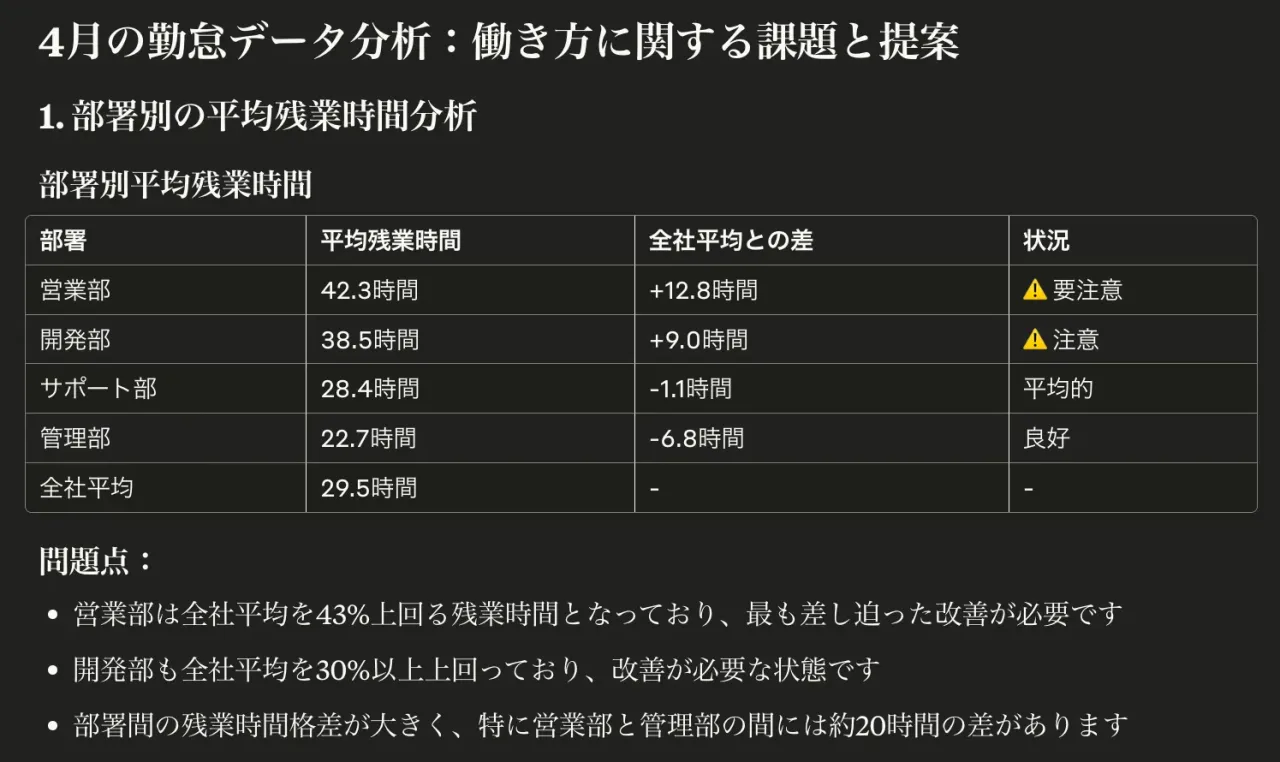

以下のCSVデータ(カンマ区切り)は、4月の勤怠データです。このデータを分析して、働き方に関する課題を特定してください。

データ構造:

1列目:従業員ID

2列目:氏名

3列目:部署(営業部、管理部、開発部、サポート部)

4列目:役職(一般、主任、課長、部長)

5列目:4月の総労働時間

6列目:4月の残業時間

7列目:4月の深夜残業時間(22時以降)

8列目:4月の休日出勤日数

9列目:4月の有給休暇取得日数

分析してほしいこと:

1. 部署別の平均残業時間と、問題がありそうな部署

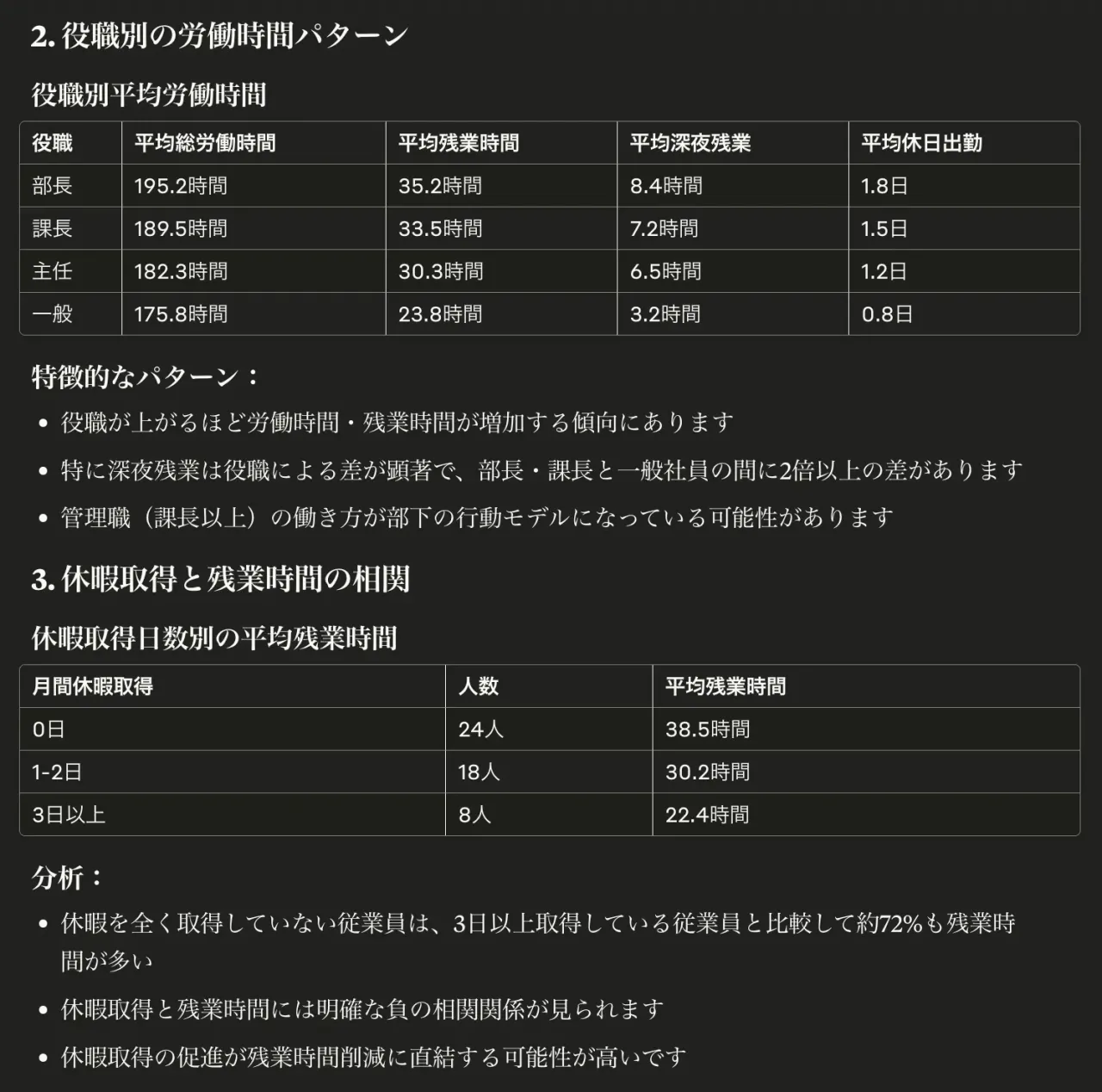

2. 役職別の労働時間パターン

3. 休暇取得と残業時間の相関

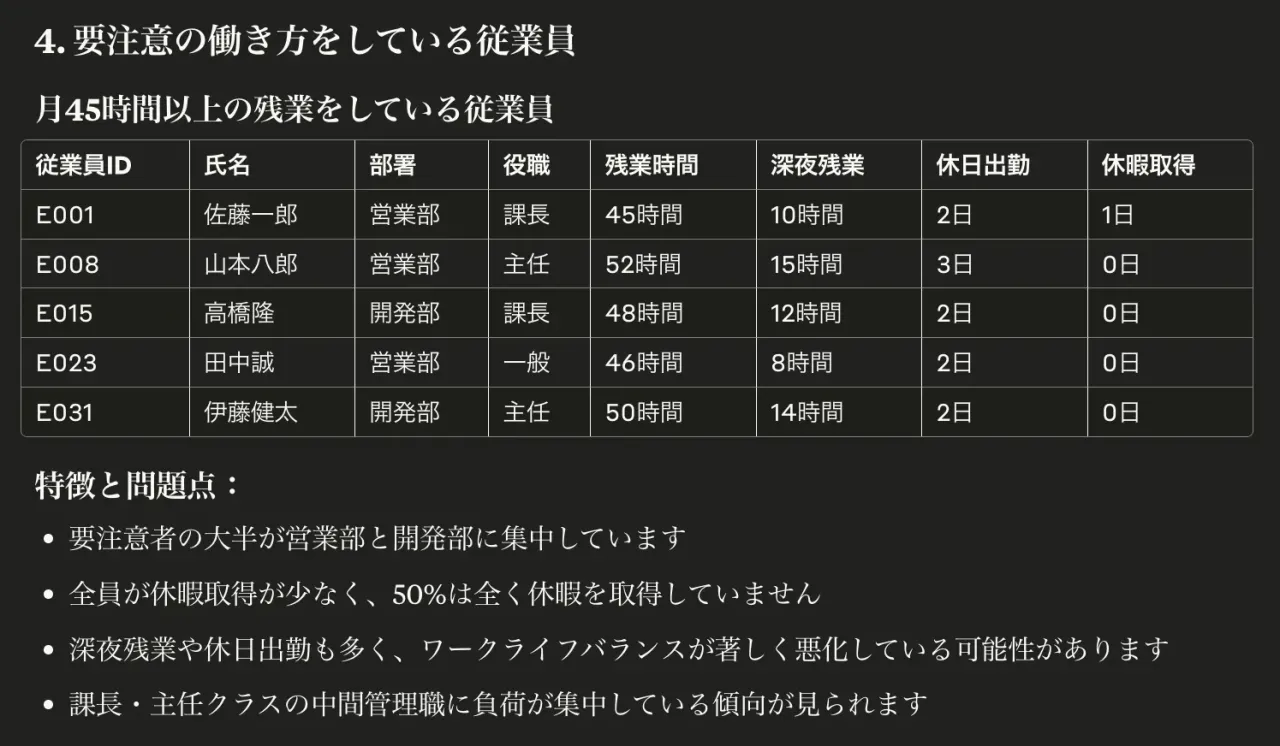

4. 要注意の働き方をしている従業員の特定(月45時間以上の残業など)

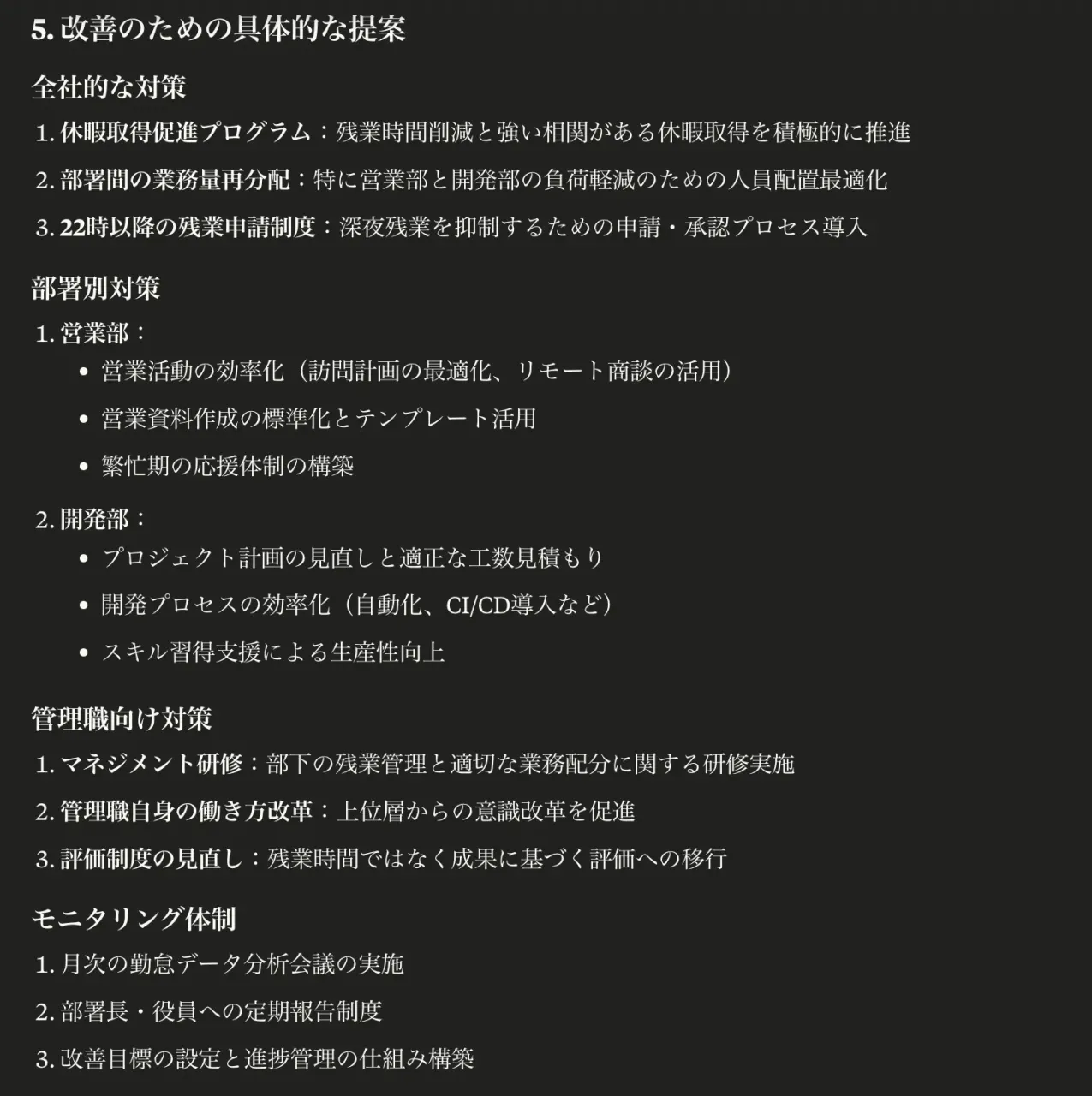

5. 改善のための具体的な提案

[CSVデータ]

E001,佐藤一郎,営業部,課長,184,45,10,2,1

E002,鈴木次郎,営業部,一般,176,38,5,1,0

(実際のデータが続く)

出力結果は以下のようになります。

<出力結果>

Step 3:定期的な分析の自動化

勤怠データの分析を毎月効率的に行うためには、分析プロセスの自動化が重要です。ここでもChatGPTを活用し、定期分析の仕組みを構築してみましょう。

1. 基本的な分析テンプレートの準備

まず、毎月必ず確認すべき指標とその分析方法を標準化します。以下のようなプロンプトを保存しておくことで、毎月同じ品質の分析が可能になります。

<プロンプト>

以下の勤怠データについて、毎月の定例分析を行ってください。前月との比較、部署別の状況、改善すべきポイントを明確にしてください。

[前月のデータと現在のデータを貼り付け]

特に以下の点に注目して分析してください:

1. 残業時間の増減とその要因

2. 部署別の特徴的な変化

3. 要注意社員の状況改善/悪化

4. 休暇取得促進の効果測定

2. データ前処理の自動化

生のデータから分析用のフォーマットへの変換も、ChatGPTで効率化できます。データの整形や欠損値の処理などを自動化するプロンプトを用意しておきましょう。

<プロンプト>

以下の勤怠システムから出力された生データを、分析用の標準フォーマットに変換してください。列の並べ替え、データクレンジング、計算列の追加を行ってください。

[生データの形式と例を提示]

出力して欲しいフォーマット:

従業員ID,氏名,部署,役職,総労働時間,残業時間,深夜残業,休日出勤,休暇取得

3. 分析結果の報告書テンプレート

分析結果を経営層や管理職に報告するための報告書テンプレートも用意しておくと便利です。

<プロンプト>

以下の勤怠データ分析結果をもとに、経営会議用の報告資料を作成してください。A4で2ページ以内、要点を絞った簡潔な内容にし、グラフや表の説明を含めてください。

[データ分析結果を貼り付け]

報告書には以下のセクションを含めてください:

1. 全社の概況(前月比、傾向)

2. 部署別のハイライト(良い点、改善点)

3. 特に注目すべき課題と対策案

4. 来月に向けての取り組み

AI活用で勤怠データ分析を効率化しよう!

AIを活用した勤怠データ分析の効率化は、以下の3ステップで実現できます。

1.分析テンプレートの作成

2.データ分析のためのプロンプト設計

3.定期的な分析の自動化

重要なのは、自社の勤怠管理の特徴や課題を踏まえた適切なプロンプト設計です。まずは月次の定例分析から始めて、実際の効果を見ながらプロンプト内容や分析項目を微調整していくことをお勧めします。

このアプローチにより、従来3〜6時間程度かかっていた勤怠データ分析を、質を落とすことなく1〜2時間程度に効率化することが可能です。ぜひ、本記事で紹介した手順を参考に、自社に最適な勤怠データ分析プロセスを構築してみてください。